Abgeschlossene Projekte

3D-StraStab – Dreidimensionale Stabilisierung von Verkehrswegen mittels Geozellen zur Verbesserung der Tragfähigkeit und Erhöhung der Gebrauchs-tauglichkeit (Lebensdauer)

Im Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens wird ein neues System zur Stabilisierung von Verkehrswegen mit und ohne Asphaltdeckschichten und ein entsprechendes Bemessungsverfahren hierfür entwickelt werden. Das hierfür vorgesehene dreidimensionale Stabilisierungssystem, so ge-nannte Geozellen, wird bisher vorwiegend im Erosionsschutz von Böschungen eingesetzt und bedarf einer Weiterentwicklung für die Anwendung im Verkehrswegebau. Die Grundlegende Eignung des Systems für die Anwendung im Straßenbau wurde zuvor im Rahmen Modellversuchen grundsätzlich bestätigt (Vergl. Kapitel 4). Wesentliche Zielstellung des aus einzelnen, dreidimensionalen Kunst-stoffwaben zusammengesetzten Systems besteht darin, den in den Waben eingeschlossenen Boden daran zu hindern unter dynamischen Belastungen aus dem Verkehr, im wesentlichen Radlasten, seitlich auszuweichen.

Durch die Reduktion/Verhinderung von seitlichen Bodenverformungen werden zwangsläufig auch die auftretenden Vertikalverformungen reduziert/vermieden. Zusätzlich führt das System zu einer Span-nungsreduktion innerhalb der Tragschichten bzw. auf dem Untergrund und einer Steifigkeitserhö-hung der Tragschichten (Vergl. Kapitel 4).

Das System soll beim Bau von Verkehrswegen ohne Asphaltdeckschichten wie z.B. dem temporären Wegebau (z.B. Zugangswege von Windparks) oder dem Bau von landwirtschaftlichen Wegen oberflä-chennah als Oberflächenstabilisierung eingesetzt werden und die Ausbildung von Spurrinnen und Schlaglöchern verhindern, wodurch die Sanierungsintervalle reduziert und die Gebrauchstauglichkeit signifikant erhöht werden kann. Ferner werden durch den Einsatz auch die erforderlichen Schichtdi-cken reduziert werden, um so insbesondere Materialeinsparungen und damit Kosteneinsparungen zu erreichen. Besonders innovativ ist hierbei eine mögliche Substitution von üblicherweise zur An-wendung kommenden qualifizierten Straßenbaumaterialien wie Schotter, die zumeist über lange Transportwege aus den Mittelgebirgen zur Baumaßnahme transportiert werden müssen, durch lokal in der Nähe der Baumaßnahme vorhanden Füllmaterialien wie z.B. Sand oder Recyclingmaterialien. Hierdurch werden natürliche Ressourcen geschont und CO2-Einsparungen im Rahmen der Baumaß-nahmen ermöglicht. Die ggf. geringen mechanischen Eigenschaften des weniger qualifizierten Füll-materials (Reibungswinkel, Steifemodul etc.) unter dynamischen Belastungen werden durch den zusammenhaltenden Effekt der Kunststoffwaben ausgeglichen, so dass eine gleichwertige Perfor-mance der Straßenaufbauten trotz der Verwendung von Materialien minderer Qualität und der Aus-führung gering mächtiger Schichten erhalten bleibt.

der Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO) werden die Kunst-stoffwaben im oberen Bereich der Tragschicht ohne Bindemittel (ToB) direkt unterhalb der Asphalt-decke eingesetzt werden (Abb. 3). Wesentlich für die Langzeitstabilität von gebundenen Verkehrs-wegen sind die auftretenden Zugspannungen im Asphalt. Diese entstehen im Wesentlichen durch plastische Verformungen in den darunter liegenden mineralischen Tragschichten in Folge Verkehrs-belastungen. Die größten Belastungen im Bereich der ToB treten dabei im oberen Bereich auf. Hier-für existieren bisher, außer ggf. der nachteiligen Verwendung von hydraulischen Bindemitteln, keine direkten Stabilisierungssysteme. Durch das in der Größe (Höhe, Zellendurchmesser) anpassbare Wa-bensystem werden insbesondere die plastischen Verformungen des Tragschichtmaterials deutlich reduziert, so dass hierdurch die Lebensdauer von Verkehrswegen erhöht werden kann. Zusätzlich werden dadurch langfristig, insbesondere auch im Bereich des Straßenneubaus, die notwendigen Asphaltdeckschichtdicken reduziert, so dass die Gesamtkonstruktion gering mächtig und damit Ver-kehrswege sehr viel wirtschaftlicher hergestellt werden können. Damit wird gleichzeitig den Anforde-rungen an die sogenannten „Low Volume Roads“ Rechnung getragen.

Für die Anwendung neuer Systeme im Verkehrswegebau, insbesondere im Bereich von Verkehrswe-gen mit gebundenem Oberbau ist der rechnerische Nachweis der Wirksamkeit des Systems erforder-lich. Basierend auf umfangreichen Laborversuchen soll daher eine Dimensionierungsansatz für das dreidimensionale Stabilisierungssystem entwickelt werden und dieses abschließend an Versuchs-strecken verifiziert werden. Derzeit existiert eine solches Bemessungsverfahren nicht, wird jedoch in verschiedenen internationalen Literaturquellen (siehe Kapitel 4) für dringend erforderlich erachtet, um das System im Verkehrswegebau einsetzten zu können.

Zusammenfassend soll im Rahmen des Forschungsvorhabens ein neues, innovatives Stabilisierungs-system durch die Weiterentwicklung eines dreidimensionalen Wabensystems aus Kunststoff für den Bau von Verkehrswegen sowie eine dazu passenden Dimensionierungsansatz entwickelt werden, welches die folgenden Verbesserungen im Bereich des Verkehrswegebaus bewirken wird:

- Erhöhung der Lebensdauer/Gebrauchstauglichkeit von Verkehrswegen

- Reduzierung der notwendigen Sanierungsintervalle/Unterhaltungskosten

- Substitution von qualifizierten Straßenbaumaterialien durch ressourcenschonenden Ein-satz örtlich vorhandener Materialien und Recyclingmaterialien; dadurch deutlich reduzier-te Baukosten durch verkürzte Transportwege

- Reduzierung der notwendigen Schichtdicken und damit Einsparung natürlicher Ressourcen sowie deutlicher CO2-Einsparungen infolge geringer Materialtransporte

KMU Innovativ

Weiterentwicklung von Sicherheitsflächen an Start- und Landebahnen zu einem zuverlässigen und zukunftsfähigen Sicherheitssystem

(Developing a safe system of runway end and strips safety areas)

Teilprojekt: Dynamische Untersuchungen zum Verhalten eines Materialverbundsystems und

Überprüfung des Verformungsverhaltens am Teststand mit einem Bugrad

Zusammenfassung:

Das Verbundvorhaben DeRuSAFE zielt durch einen technologieübergreifenden Ansatz darauf ab, für Sicherheitsflächen an Start- und Landebahnen (SLB) von Flughäfen eine neue innovative Sicherheitslösung zu entwickeln. Diese hat zum Ziel von der SLB abkommende Flugzeuge kontrolliert und unversehrt abzubremsen, gleichzeitig müssen diese Flächen für Rettungsfahrzeuge jederzeit nutzbar bzw. befahrbar bleiben (vgl. Runway Excursion auf Sylt 2017, Quelle: Feuerwehr Westerland). Natürliche Bodenmaterialien (Mutterboden, sandiger Schluff etc.), welche aktuell in den Sicherheitsflächen Anwendung finden, weichen bei Starkregenereignissen auf bzw. verfestigen sich bei anhaltender Trockenheit oder Frost. Die Wirkung dieser Böden bei einem möglichen Abkommen eines Flugzeugs von der SLB ist somit stark von den klimatischen Bedingungen abhängig und kann stark variieren. Zunehmende Extremwetterlagen verschärfen diese Effekte und die damit einhergehenden Unsicherheiten Flugzeuge unversehrt abzubremsen.

Ziel ist es, ein räumliches, witterungsunabhängiges Verbundsystem zu entwickeln, welches ein hohes und nachweisliches Potential besitzt, Flugzeuge ohne schwerwiegende Beschädigung kontrolliert abzubremsen und zeitgleich eine Befahrbarkeit durch Rettungskräfte (Feuerwehr und Rettungswagen) zu gewährleisten.

Die innovative Verbundstruktur soll aus einem energieabsorbierenden Material im Kern und einer stabilisierenden Bewehrungsstruktur entwickelt werden. Die Bewehrungsstruktur wird vom Kooperationspartner Soiltec GmbH realisiert und der TU Clausthal übergeben. Dahingehend wird die TU Clausthal im Teilvorhaben Dynamische Untersuchungen zum Verhalten des Materialverbunds gezielte Untersuchungen zur Wirkungsweise der Verbundstruktur durchführen. Darauf aufbauend wird im Teilvorhaben Überprüfung des Verformungsverhaltens am Teststand mit Bugrad die Verbundstruktur unter einer realen Belastung eines Bugrades abgeprüft.

Auswirkung von Geokunststoffen auf die Ergebnisse von Lastplattendruckversuchen und Spannungsverteilung

Die Gestaltung des Straßenaufbaus und die notwendige Aufbaumächtigkeit richtet sich dabei neben der erwarteten Verkehrsbelastung, geometrischen und witterungsbedingten Randbedingungen in erster Linie nach der vorhandenen Tragfähigkeit des Planums. Die Überprüfung und Ermittlung der Tragfähigkeit erfolgt nach DIN 18134 mit Hilfe des Lastplattendruckversuches. Sollte wenig tragfähiger Untergrund vorhanden sein, erfolgt eine Tragfähigkeitserhöhung häufig durch den Einsatz von Geokunststoffen. Der Einbau von Geokunststoffen führt in der Regel zu einer nachweisbaren Verbesserung der Tragfähigkeit des Gesamtaufbaus und durch einen Vergleich der ermittelten Verformungsmodule mit und ohne Geokunststoffeinlagen nachgewiesen werden kann (Abb 1).

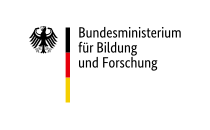

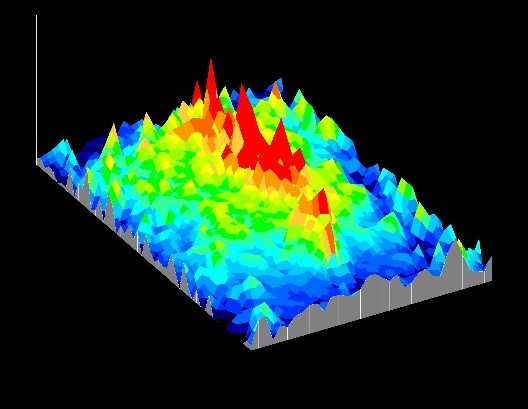

Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen die Auswirkungen von Geokunstoffen auf die Ergebnisse von Lastplattendruckversuchen untersucht werden. Dazu werden systematische Modellversuche in Abhängigkeit verschiedener Parameter wie z.B. der Tragschichtdicke, der Untergrundbeschaffenheit und mit den unterschiedlichen Geokunsttofen durchgeführt. Außerdem werden die Spannungen im Boden und in den durchgeführten Modelversuchen erfasst um den Einfluss der Geokunststoffen auf die Spannungsänderungen in einem Zweischichtsystem zu bestimmen. Zur Erfassung der Spannungen werden die Konvetionelle Druckmessdosen und das sogenannte Spannungspad verwendet. Mit dem Spannungspad die Spannungsverteilung im Gegensatz zu einzelnen Druckmessdosen flächenhaft ermittelt werden kann. Darüber hinaus ist das Spannungspad mit einer entwickelten Software ausgestattet, die verschiedene Arten von Ausgabedaten und -diagrammen zur Verfügung stellt, um ein genaues Bild der Spannungsverteilung im Bodensystem darzustellen (Abb 2).

Kontaktperson: M.Sc. E. Bordbar: 05323/723573 ehsan.bordbar@tu-clausthal.de

Interaktionsverhalten von Geokunststoffen und Boden unter statischen und zyklischen Beanspruchungen

Bearbeiter: Dr.-Ing. A. Nernheim

Partner: Geokunststoffindustrie

Geokunststoffe werden beim Einsatz in Stützkonstruktionen, Erdfallüberbrückungen oder Brückenwiderlagern neben statischen Einwirkungen auch zyklisch-dynamischen Einwirkungen aus Verkehr, Maschinen oder Baubetrieb ausgesetzt. Im Rahmen des Nachweises der inneren Standsicherheit werden in diesen Konstruktionen detaillierte Kenntnisse des Interaktionsverhaltens zwischen Erdstoff und Bewehrungsmaterial im Verankerungsbereich gefordert. Zum Verhalten unter zyklisch-dynamischen Belastungen liegen aber bisher nur unzureichende Erfahrungen vor.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zunächst ein zielführendes Versuchskonzept und ein standardisierter zyklischer Versuchsablauf zur Bearbeitung der Problematik entwickelt. Zu dessen Umsetzung erfolgte die Planung und Konstruktion eines neuartigen, multifunktionalen Versuchsstandes und Messsystems zur Durchführung großmaßstäblicher statischer und zyklischer Auszugsversuche.

In über 55 statischen Index- und Modellversuchen wurden als Kernparameter für die maximale Auszugskraft die Kornverteilung und Lagerungsdichte des Erdstoffes, die Einbindelänge der Bewehrung und die Auflast identifiziert, während für die Verschiebungsentwicklung im Wesentlichen die Einbindelänge und die Auflast relevant sind. Die Abschätzung der Lastabtragung und Kraftentwicklung im Bewehrungsmaterial ist bei Kenntnis einer Kraft-Dehnungs-Beziehung und der gemessenen Dehnungen im Probenmaterial möglich. Die überwiegende Lastabtragung erfolgt bei den untersuchten Gitterstrukturen über Mechanismen vor den Querstreben wie „passiver Erdwiderstand“ und „Interlock“.

In mehr als 80 zyklischen Modellversuchen wurden als maßgebende zyklische Einflussparameter das Oberlastniveau und die Amplitude der Lastspiele sowie die Lastspielzahl extrahiert. Eine Zunahme der Verschiebungen war mit steigender Lastspielzahl zu beobachten, wobei aber ein sicherheitsgefährdendes plötzliches Versagen bei Gitterstrukturen aufgrund der Lastabtragungskomponenten nicht beobachtet werden konnte. Die Lastabtragung zyklischer Modellversuche erweist sich im Vergleich zu den entsprechenden statischen Referenzversuchen als gleichmäßiger, da während der Aufbringung der Lastspiele eine Lastumlagerung in hintere Verankerungsbereiche vollzogen wird. Eine Verbesserung des Verbundverhaltens nach Aufbringung der Lastspiele aufgrund von Bodenverdichtungseffekten und einer „zyklischen Bodenverspannung“ wurde ebenfalls beobachtet.

Die Datenbasis wurde zur Entwicklung einer Methodik der stufenlosen Ermittlung zyklischer Verformungen in Abhängigkeit der Amplitude und des Oberlastniveaus der zyklischen Belastung sowie der Lastspielzahl herangezogen. Dabei ergaben sich geringfügige Unterschiede zwischen den untersuchten Bewehrungsmaterialien und Erdstoffen. Verformungsnetze verdeutlichen die Wirkung der maßgebenden Einflussparameter visuell. Um aus den verformungsbasierten Daten eine Aussage zum Grenzverhaltens des Systems ableiten zu können, erfolgte die Definition eines Versagenskriteriums. Damit lässt sich verformungsabhängig konkret ermitteln, ob eine Verankerung ein stabiles Verhalten aufweist oder Versagenstendenzen zeigt.

Aus den vorgestellten Versuchsergebnissen wurde ein allgemeingültiges Konzept zur Bemessung des Verankerungsbereiches zyklisch beanspruchter Konstruktionen entwickelt. Es werden ein Nomogramm- und ein analytisches Verfahren zur Verfügung gestellt, mit denen bei bekannten Einwirkungen eine optimale zyklische Verankerungslänge für jede Bewehrungslage einer geokunststoffbewehrten Konstruktion ermittelt werden kann. Eine Implementierung dieses Ansatzes in ein vorhandenes Bemessungskonzept ist möglich und wird an einem Beispiel exemplarisch gezeigt.

Wirkunsgweise von Asphalteinlagen im bituminösen Straßenbau - Bemessungs- und Verlgehinweise

Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Tazl

Partner: BMBF

Straßen unterliegen während ihrer Lebenszeit den verschiedensten Beanspruchungen. Zu den tages- und jahreszeitlichen Temperaturschwankungen kommen immer höhere Verkehrsbelastungen aus Schwerlastverkehr hinzu. Weiterhin führt die angespannte Finanzlage der Straßenbaulastträger dazu, dass Verkehrswege immer später saniert bzw. nur notdürftig repariert werden. Dieses späte Eingreifen führt dazu, dass der Straßenuntergrund grundlegend geschädigt wird und z.B. Risse bis in die unteren Schichten des Aufbaus reichen. Bei entsprechend geschädigten Straßen führt ein Ersatz der oberen Schichten, wie Deck- und Binderschicht nur zu relativ kurzzeitiger Besserung, da die Risse aus dem Untergrund schnell wieder an die Oberfläche durchschlagen.

An dieser Stelle kommt die innovative Bauweise der Asphaltsanierung mit Einsatz von Geokunststoffen zum Tragen. Geokunststoffe sind, richtig angewendet, in der Lage die Reflexion der vorhandenen Untergrundrisse über eine lange Zeit zu verzögern und damit bei nur geringem finanziellem Mehraufwand für eine deutliche Lebenszeitverlängerung zu sorgen.

Die Wirkungsweise diverser am Markt erhältlicher Geokunststoffe wird aktuell am Institut für Geotechnik und Markscheidewesen der Technischen Universität Clausthal innerhalb des Förderprojektes „Bauen und Wohnen im 21ten Jahrhundert“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung untersucht. Das Versuchsprogramm umfasst Interaktionsversuche in einem großmaßstäblichen Schergerät sowie Biegezugversuche mit einer kombinierten Biege-Scherbeanspruchung.

Ziel der Untersuchungen ist es Vorschläge für die Schaffung von Bemessungsrichtlinien zum Bau mit Geokunststoffeinlagen zu erarbeiten. Dazu gehört die Festlegung des Bauablaufes von der Erfassung der Randbedingungen über die eigentliche Bemessung, die konstruktive Ausbildung, die Wahl der Zusatzstoffe und der Geokunststoffe mit den entsprechenden Anforderungen bis zur Qualitätssicherung. Des Weiteren sollen Handlungsempfehlungen hinsichtlich des Einsatzes von Geokunststoffen in Asphaltdecken ausgearbeitet werden. Dazu gehört unter anderem die Festlegung geeigneter Geokunststoffe und Bindemittel, ausreichender Bindemittelmengen, der Stoffzusammensetzung, der Schichtdicke sowie der Einbautechniken und der Bauabläufe.

Verformungsverhalten geokunststoffbewehrter Erdstützkörper

Bearbeiter: Dr.-Ing. F. Bussert

Partner: BMBF

In zahlreichen Dokumentationen zum Trag- und Verformungsverhalten geokunststoffbewehrter Erdstützkörper ist das überaus hohe Spannungsaufnahmepotential bei gleichzeitig minimalen Verformungen beschrieben. Die innerhalb der Erdstützkörper gemessenen Geokunststoffdehnungen sowie horizontalen Erddruckspannungen liegen deutlich unter den in der Bemessung der gegen einen Verlust der Tragfähigkeitr ermittelten Werte. Während die der inneren Tragfähigkeit durch unabhängig ermittelte Materialeigenschaften von Boden und Geokunststoff erfolgt, ergibt sich durch die Interaktion der Werkstoffe ein Verbundmaterial mit deutlich verbesserten mechanischen Eigenschaften.

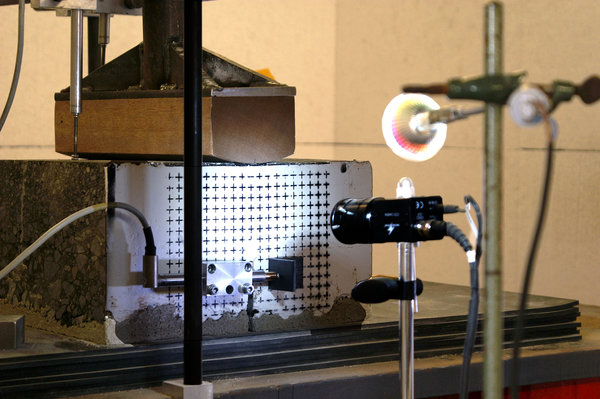

Die Auswirkungen veränderter Einzelwerkstoffe auf die mechanischen Eigenschaften des Verbundmaterials können in-situ nicht wirtschaftlich ermittelt werden. Da jedoch aus Scher-, Herauszieh- und kleinmaßstäblichen Versuchen keine ausreichend exakten Erkenntnisse abgeleitet werden können, wurde ein großmaßstäbliches Versuchsgerät entwickelt, in dem ein mehrlagig bewehrter Ausschnitt einer geokunststoffbewehrten Stützkonstruktion untersucht werden kann. In dem Biaxialgerät wird ein dreidimensionaler Spannungszustand bei Ausbildung eines ebenen Verformunsgzustandes erzeugt.

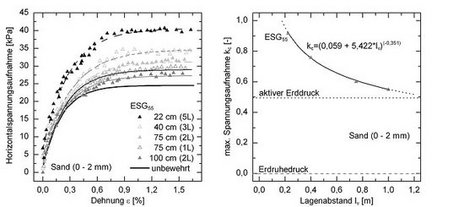

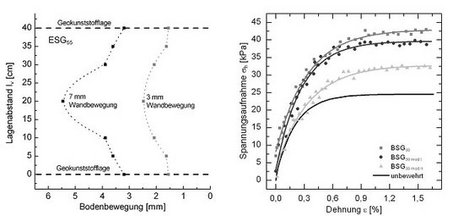

Zur Ermittlung des Lastabtrags- und Verformunsgverhaltens des Verbundmaterials wurden zahlreiche Biaxialversuche durchgeführt. Durch Variation der eingelegten Geokunststoffe, der untersuchten Lagenabstände sowie der Korngrößenverteilung des Bodens wurden die Einflussfaktoren auf das mechanische Verhalten des Verbundmaterials ermittelt. Zur Ermittlung des Lastabtragsverhalten wurde die an der bewegbaren Paltte (7) wirkende Spannung bei konstanter Vertikalbelastung als Funktion der Wandbewegung erfasst. Durch Aktivierung von Scherkräften im Boden und Zugkräften in den Geokunststoffen reduziert sich mit zunehmender Wandbewegung die wirkende Horizontalspannung. Der Vergleich der Spannungsaufnahme mit dem zu Versuchsbeginn wirkenden Erdruhedruck stellt die Effektivität der Geokunststoffeinlage, bzw. die Spannungsaufnahme des Verbundmaterials dar.

Im Vergleich zum unbewehrten Boden werden vom Verbundmaterial bei gleichen Dehnungen größere Spannungen abgetragen. Nach Aktivierung der maximalen Spannungsaufnahme wird bei zunehmender Dehnung vom Verbundmaterial keine weitere Spannung aufgenommen. Miut abnehmendem Lagenabstand erhöht sich die maximale Spannungsaufnahme. Die Spannungsaufnahme des Verbundmaterials ist größer als die Addition der Einzelwerkstoffeigenschaften.

Der Vergleich der Spannungsaufnahme zur Erdruhedruckspannung (Versuchsbeginn) zeigt, dass die maximale Spannungsaufnahme kc dehnungsunabhängige mit abnehmendem Lagenabstand überproportional erhöht und über dem aktiven Erddruck liegt.

Geogitterstege können durch Interlockeffekte Bodenbewegungen in Dehnungsrichtung verhindern. Die während eines Versuches auftretenden Bewegungen in unterschiedlichen Abständen zur Geokunststofflage zeigt Abb. 3a. In unmittelbarer Geokunststoffumgebung ergeben sich geringere Bodenbewegungen. Durch die verhinderten Bewegungen nimmt das Verbundmaterial bei gleichen Dehnungen höhere Spannungen auf. Die Bedeutung der Stege auf die Verbundwirkung ist auch aus Herausziehversuchen bekannt (Nernheim, 2005).

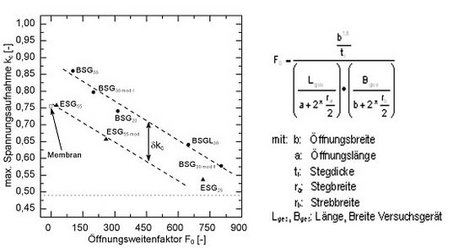

In Abhängigkeit der Effektivität der Geokunststoffe verändert sich die Stabilisierung des Bodens in der Geokunststoffebene. Der Einfluss der Öffnungsweite wurde durch Variation der Geokunststoffgeometrie untersucht. Die ermittelten Aktivierungskurven stellt Abb. 3b dar. Neben unterschiedlicher max. Spannungsaufnahme ergeben sich schon nach geringsten Dehnungen auch unterschiedliche aktivierte Spannungsaufnahmen bei gleichen Verbundmaterialdehnungen.Mit zunehmender Öffnungsgröße ergeben sich im Vergleich zum unbewehrten Boden erst nach größeren Dehnungen zusätzliche Spannungsaufnahmen.

Zur Erfassung der max. Spannungsaufnahme als Funktion der geometrischen Geogitterrandbedingungen wurde ein Öffnungsweitenfaktor F0 eingeführt. Mit zunehmendem Öffnungsweitenfaktor ergibt sich eine reduzierte max. Spannungsaufnahmefähigkeit. Das mechanische Verhalten des Verbundmaterials wird daher zunehmend durch den unbewehrten Boden bestimmt. Für die untersuchten Geokunststoffe ergibt sich eine nahezu lineare Abnahme der max. Spannungsaufnahme mit zunehmendem Öffnungsweitenfaktor. Zusätzlich wird die Stabilisierung des Bodens in der Geokunststoffebene durch die Korngröße beeinflusst. Können sich innerhalb einer Geokunststofföffnung nur wenige Bodenkörner einlagern, werden diese im Vergleich zum Sand besser stabilisiert. Bei identischen Reibungswinkeln ergeben sich höhere Spannungsaufnahmefähigkeiten des Verbundmaterials.

Lastabtragsverhalten von Geozellen zur Stabilisierung mineralischer Tragschichten unter statischen und zyklischen Belastungen

Bearbeiter: Dr.-Ing. Ansgar Emersleben

Partner: Soiltec GmbH, Terram Ltd., Presto Geosytems

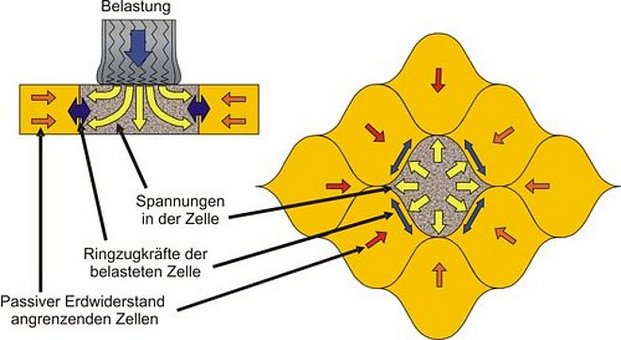

Geozellen sind 3-dimensionale Zellen aus polymeren Kunststoffen, die durch Schweißen, Kleben oder andere Verfahren miteinander verbunden ein zusammenhängendes Netz einzelner Zellen bilden.

Sie werden am Einsatzort aufgespannt und anschließend mit einem Füllmaterial befüllt. Die Zellenwände verhindern dabei das seitliche Ausdehnen des Füllbodens unter Belastung und erhöhen dadurch im Vergleich zum unbewehrten Boden die Steifigkeit und die Tragfähigkeit des Bodens.

Die Entwicklung der Geozellen wurde maßgebend von den Ingenieuren der US Army Corps of Engineers beeinflusst (Webster, 1979). Ende der 70er Jahre entwickelten sie erstmals ein zellulares Bewehrungssystem mit dem Ziel, standfeste Fahrbahnen schnell und sicher über wenig tragfähigen Böden, insbesondere Küsten- und Wüstensanden zu bauen. Bereits die ersten Versuche mit Zellen aus Papier, Aluminium und einfachen Plastikrohren zeigten, dass der mit Zellen bewehrte Boden deutlich größere Tragfähigkeit aufwies als der unbewehrte Sand.

Zunächst beschränkte sich der Einsatz von Geozellen vorwiegend auf die Bewehrung von Tragschichten auf weichem Untergrund unter stark belasteten Fahrbahnen und Eisenbahnlinien, wo sie zu einer Erhöhung der Tragfähigkeit, einer Abnahme der auftretenden Setzungen und zu einer Reduzierung der notwendigen Tragschichtdicken führten. Mit fortschreitender Entwicklung wurden Geozellen auch beim Bau bewehrter Stützkonstruktionen wie z.B. Schwergewichtswänden eingesetzt. Heute ergeben sich als wesentliche Einsatzgebiete von Geozellen: Stabilisierung von Tragschichten im Straßenbau, Erosionsschutz, insbesondere von Böschungen, Auskleidung von Kanälen und Wasserwegen, Bewehrung der Aufstandsflächen von Dämmen, Bankettstabilisierung und -sanierung, Verwendung als Facing, Stützkonstruktionen (Schwergewichtswände, Böschungen).

Der wesentliche Bewehrungseffekt der Geozellen besteht darin, dass die Zellenwände den von ihnen eingeschlossenen Boden horizontal zusammenhalten und so die seitlichen Verformungen des Bodens unter Belastung einschränken, wodurch das Kraft-Verformungsverhalten des Bodens verbessert wird. Bei Belastung des mit Geozellen bewehrten Bodens wird die seitliche Ausbreitung des bewehrten Materials durch die Ringzugkräfte der Geozellen und den passiven Erdwiderstand der anliegenden Zellen zurückgehalten. Da der passive Erdwiderstand mit zunehmenden Verformungen ansteigt, handelt es sich bis zu einer bestimmten Belastung um ein sich selbst tragendes System.

Tragmechanismus der Zellen

Im Rahmen der Arbeit sollen die Einflüsse einer Geozellenbewehrung auf die Tragfähigkeit, die Verformungen und die Spannungen im Untergrund von ungebundenen und gebundenen Tragschichten untersucht werden. Dabei sollen wesentliche Einflussfaktoren auf die Wirkungsweise von Geozellen wie z.B. die Zellenhöhe, der Zellendurchmesser und das Füllmaterial im Hinblick auf eine optimale Zellengeometrie betrachtet werden.

Für die Modellversuche kommt ein großmaßstäbliches Versuchsgerät mit einer Höhe von 200 cm, einer Breite von 200 cm und einer Länge von 200 cm zur Anwendung. In dem Versuchsgerät können unterschiedliche Tragschichten in einem großen Maßstab eingebaut werden. Mittels einer Belastungseinrichtung können statische Lasten mit bis zu 1000 kN und dynamische Lasten mit einer Frequenz von bis zu 4 Hz aufgebracht werden. Auf diese Weisen können Radlasten simuliert werden und deren Auswirkungen auf die Tragfähigkeit von mit Geozellen bewehrten Böden und unbewehrten Böden untersucht werden. Dabei sollen sowohl Geozellen unterschiedlicher Steifigkeiten und Geometrien als auch unterschiedliche Füllmaterialien bei verschiedenen Tragschichten untersucht werden. Zusätzlich zu den großmaßstäblichen Modellversuchen werden in-situ Versuchsstrecken aufgebaut. Durch Labor- und Modellversuche können immer nur Ausschnitte aus den tatsächlich vorhandenen Vorgängen dargestellt werden, welche durch Ungenauigkeiten und insbesondere Maßstabsfehler verfälscht werden können. Daher eignen sich Laborversuche sehr gut zur Durchführung von Parameterstudien. An den Versuchsstrecken werden die Einbaumethoden und die Auswirkungen veränderter Bauweisen und Materialzusammensetzungen erforscht.

Das Forschungsvorhaben soll dazu beitragen, ein besseres Verständnis des Kraft-Verformungsverhaltens eines mit Geozellen bewehrten Bodens und des Lastabtragsmechanismus zu erhalten. Aus den Erkenntnissen soll ein mathematisches Berechnungsmodell entwickelt werden, welches eine einfache Bemessung der Geozellen bewehrten Tragschichten erlaubt.

Beeinflussung der Spannungs- und Verformungsmessung in Gründungskörpern durch Abbindeprozesse im Beton

Bearbeiter: Dr.-Ing. K. Ahangari

Partner: Stiftung Industrieforschung

Bei der messtechnischen Überwachung im Rahmen der Beobachtungsmethode ist es in der Vergangenheit immer wieder zu kaum interpretierbaren Messergebnissen, oder zum Ausfall von Messinstrumenten gekommen. Dies gilt sowohl für indirekte als auch direkte Messungen der Kräfte und Spannungen im Beton. Zerstörung durch Unachtsamkeit, unsachgemäßen Einbau oder unzureichender Planung können jedoch in den meisten Fällen ausgeschlossen werden, so dass weitere Einflüsse auf die Messinstrumente wirken müssen.

Während des Einbaus unterliegen Messinstrumente einem steten Wandel der Umgebungsbedingungen, die sich auf den Messwert, und damit auf die daraus berechnete Kraft auswirkt. Die Messinstrumente verändern durch Temperaturschwankungen (differente Ausdehnungskoeffizienten des Öls in der Druckmessdose und des umgebenden Stahls), Lagerungsbedingungen, Scherverformung und den Abbindeprozess des Betons (Wechsel vom Spannungs- Dehnungsverhalten des Messinstrumentes zum Spannungs- Dehnungs-verhalten der Verbundkonstruktion Messelement - Beton) den gemessenen Wert.

Da diese Einflüsse in der Gesamtheit nicht zu verifizieren sind, müssen sie getrennt ermittelt werden. Für Messungen mit der schwingenden Saite liegen Korrekturfaktoren für Temperaturänderungen und absolute Einbauhöhen (atmosphärischer Druck) des Messelementes vor, die die Berechnung der Auswirkungen auf den Messwert ermöglichen sollen. Diese Korrekturen beziehen sich jedoch ausschließlich auf die Einflüsse auf den Messgeber, dieselben Einflüsse auf das Messinstrument an sich (Flüssigkeit, Messgerät-material, "Ummantelung" des Messgebers) bleiben jedoch unberücksichtigt und verändern die aus dem Messwert berechnete Kraft. Jeder einzelnen Faktor kann gravierende Änderungen hervorrufen und darf nicht vernachlässigt werden.

KÜGLER, JUNG (2001) untersuchten die Abhängigkeit von aufgebrachter zu gemessener Belastung bei Druckdosen unter verschiedenen Auflagerungsbedingungen. Es stellte sich heraus, dass alleine die Wahl des Auflagers eine Abweichung von bis zu 50% ergeben kann. Hierbei ergab sich jedoch nicht eine Abhängigkeit von harter oder weicher Lagerung, sondern vom Materialtyp.

Um die Abhängigkeiten auf einzelne Einflüsse in Ihrer Größenordnung spezifizieren zu können sind Versuche zur Temperaturabhängigkeit der Messinstrumente bei verschiedenen Spannungsniveaus durchgeführt worden.

Weiterhin sind die sich durch den Abbindeprozess des Betons ergebenden Änderungen des Spannungs- Dehnungsverhaltens der Messinstrumente ermittelt worden.

Im vorgesehenen Beitrag sollen die Messergebnisse sowie "messtechnische Phänomene" von verschiedenen Baumaßnahmen vorgestellt und die bisher am Institut für Geotechnik und Markscheidewesen durchgeführten Grundsatzversuche erläutert werden, mit denen eine Deutung der Messergebnisse möglich erscheint.

Verbundpartner

Recycling bergbaulicher Aufbereitungsrückstände zur Gewinnung Wirtschaftsstrategischer Metalle am Beispiel der Tailings am Bollrich

Gesamtziel des Vorhabens

Am Beispiel ausgewählter wirtschaftsstrategischer Rohstoffe wie Indium, Gallium und Kobalt sollte untersucht werden, ob eine Gewinnung aus den in den Bergeteichen abgelagerten Aufbereitungsrückständen (Tailings) der Erzaufbereitung des Rammelsberges bei Goslar unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten möglich ist. Die Aufbereitungsverfahren wurden an Originalproben im Rahmen von Labor- und Technikumsversuchen entwickelt und erprobt. Vorlaufend wurden geeignete Abbaustrategien und -techniken entwickelt. Begleitet wurden die technologischen Entwicklungen von einer wirtschaftlichen und ökologischen Gesamtbewertung. Dadurch wurde eine höchstmögliche technische und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit sichergestellt.

Forschungsbeschreibung

Bei dem Forschungsprojekt handelte es sich um die Nutzbarmachung der Flotationsrückstände aus den beiden Bergeteichen (Tailingponds) am Bollrich in Goslar (Abbildung 1). Das Rammelsberg-Erz, bei dessen Aufbereitung diese Rückstände entstanden, enthielt neben Indium in der Zinkblende auch andere Spurenmetalle, die heute der Kategorie der wirtschaftsstrategischen Rohstoffe zugehören. Die Tailings zeigen unter anderem relevante Gehalte an Indium, Gallium und Kobalt. Bedingt durch die während der primären Erzaufbereitung noch nicht so weit fortgeschrittene Aufbereitungstechnik, welche sich wesentlich auf Buntmetalle fokussierte, und das seinerzeit erst spät einsetzende Interesse an den genannten Sondermetallen, stellen diese alten Aufbereitungsrückstände heute eine hochinteressante anthropogene Lagerstätte dar.

Arbeitspaket IGE

Im Rahmen des Forschungsverbundes bearbeitete das ehem. IGMC (heute IGE) alle geotechnischen Fragestellungen zur Probengewinnung, der Abbauplanung und der Aufbereitungsrückstände. Diese umfassten die Dimensionierung der temporären Zufahrtswege und Aufstellflächen, die Durchführung der Probennahme inklusive der Bestimmung aller bodenmechnischen Kennwerte und die Kategorisierung der Lagerstätte in geotechnische Bereiche als Grundlage für die Abbauplanung und Standsicherheitsmodellierung.

Nach der Erfassung aller relevanten Lagerstättendaten wurde ein Konzept zum Abbau der Lagerstätte und zur Standsicherheit der Dämme erstellt. Insbesondere die Beurteilung der Standsicherheit der Dämme während des Abbauprozesses steht hier im Vordergrund. Nach durchlaufen der im Rahmens des Projektes zu entwickelnden Aufbereitung wurden die anfallenden Aufbereitungsrückstände unter geotechnischen Gesichtspunkten Klassifiziert und hinsichtlich möglicher Wiederverwertbarkeit der Materialien unter bautechnischen Gesichtspunkten bewertet.

Weitere Informationen:

https://video.tu-clausthal.de/film/rewita-beginn-der-probebohrungen-am-bergeteich.html

https://www.r4-innovation.de/de/rewita.html

https://www.ifad.tu-clausthal.de/lehrstuhl-fuer-rohstoffaufbereitung-und-recycling/forschung/abgeschlossene-projekte/rewita

https://www.pdv-software.de/forschung/30-der-schatz-im-bergeteich-suche-nach-wertvollen-rohstoffen

https://www.rewimet.de/

ZIM Kooperationsprojekt

Entwicklung und Herstellung eines neuen innovativen Schaumglasschotters für die An-wendung im Straßenbau

Teilprojekt: Assessment der Ausgangsstoffe und Produktdesign für den Straßenbau

Zusammenfassung:

Aufgrund eingehend geeigneter Materialeigenschaften von granularem Schaumglas, u.a. Trans-port, Einbau- und Verdichtbarkeit, Nachhaltigkeit, Materialwichte und –Kosten, empfiehlt sich die Verwendung konventionellen Schaumglasschotters (SGS) im Verkehrswegebau bei vielerlei Fragestellungen des Spezialtiefbaus, bspw. oberhalb gering tragfähiger Böden. Jedoch aufgrund vereinzelter zu beanstandender Charakteristika (Umweltverträglichkeit, Kontakt zu Wasser, Kornbruch- und Abriebverhalten unter dynamischer Verkehrsbelastung) und einer derzeit kaum vorhandenen Praxiserfahrung beim Materialumgang (Einbau, Verdichtung, Konstruktionsaufbau, Verbundbaustoffe etc.) sowie dem langzeitlichen Materialverhalten (Last-Setzungsverhalten), besteht gegenüber dem Einsatz im Verkehrswegebau unter dynamischer Verkehrsbeanspruchung eine vornehmlich skeptische Haltung hierzulande.

Erst genannte Schwächen des SGS wurden durch gezielte Laboruntersuchungen identifiziert und in Kooperation mit den Projektpartnern sukzessiv durch die Entwicklung eines den Herausforde-rungen des Straßenbaus gewachsenen auf Schaumglas basierenden Leichtschüttstoffes ver-bessert bzw. beseitigt. In einem zweiten Schritt konnten erste Erfahrungen zum Materialverhal-ten, zu Konstruktionsaufbauten und zu Verbundbauweisen gewonnen werden, welche zum erst-maligen Einsatz von Light Weight Foamglas (LWF) bei Straßenbauprojekten oberhalb setzungs-empfindlicher Böden führte. Diese Pilotprojekte zeigen den zukünftigen Anwendern, dass sich der Einsatz von LWF im Verkehrswegebau erfolgreich gestaltet, erste Planungsgrundlagen bestehen und bei fachmännischer Projektierung keine Bedenken begründet sind. In der Abbildung ist bei einem Bauvorhaben oberhalb eines weichen organischen Bodens eine 25 bis 40 cm mächtige LWF-Schicht unterhalb einer 30 cm starken Tragschicht aus Recycelmaterial erstellt worden. Oberhalb der Tragschicht konnten Ev2-Werte bis zu 60MN/m² erreicht werden!

Nachweis der Standsicherheit von Abbauböschungen in Sand und Kies unter Wasser

Berbeiter: Dr.-Ing. A. Richwien

Zur Deckung des Bedarfs von Sand und Kies ist seit langem auch der Abbau unter Wasser üblich. Der Anteil des Unterwasserabbaus hat in jüngster Zeit zugenommen. Beim Nassabbau von Sand und Kies sind jedoch vermehrt Rutschungen und Böschungsbrüche an den Unterwasserböschungen zu erwarten. Von den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden werden regelmäßig Standsicherheits-nachweise der Abbaurandböschungen gefordert. Mit diesem Nachweis soll sichergestellt werden, dass Abbaugrenzen nicht überschritten werden und insbesondere Beschädigungen an Bauwerken (Straßen, Leitungen) entlang der Abbaugrenzen dauerhaft ausgeschlossen werden.

Der Nachweis der Standsicherheit für die Abbauböschungen muss in der Praxis nach den Regeln der DIN 4084 geführt werden. Diese Norm behandelt die Standsicherheit von Böschungen im Lockerge-stein. Im Allgemeinen werden Einflüsse aus dem Abbau für den Nachweis der Standsicherheit nicht angesetzt, stattdessen sollen ggf. ungünstig wirkende Einflüsse aus der Abbaumethode in Form einer böschungsparallelen Strömung erfasst werden (MEYER & FRITZ: Unterwasserböschungen aus Sicht der Bodenmechanik, Zeitschrift für angewandte Geologie 47 (2001) H. 1). Damit können nach DIN 4084 standsichere Böschungen nur mit einer Böschungsneigung ausgeführt werden, die etwa dem halben Winkel der inneren Reibung des Lagerstättenmaterials entspricht und somit relativ flach ist. Erfahrungen aus dem Abbaubetrieb zeigen aber, dass Unterwasserböschungen auch sehr viel steiler dauerhaft standsicher sind. Dies lässt sich dadurch erklären, dass viele Einflüsse wie z. B. eine Struk-turfestigkeit im Rahmen des Nachweises nicht berücksichtigt werden.

Abhängig vom jeweiligen Interesse (Auskiesungsgrad und Ressourcenschonung einerseits, Sicher-heitsbedürfnis andererseits) ergeben sich unterschiedliche Zielvorstellungen. Beim Rohstoffabbau wird die vollständige Auskiesung der Lagerstätte immer wichtiger. Um dieser Ziel zu erreichen, be-müht man sich um die Auswahl geeigneter Abbaugeräte, man setzt vermehrt Abbaukontrollanlagen ein und plant Abbaustrategien. Die Anwendung des Standsicherheitsnachweises nach DIN 4084 mit ihren stark auf der sicheren Seite liegenden Vereinfachungen ist daher auf Dauer weder wirtschaftlich noch im Sinne der Ressourcenschonung. Eine Lösung dieses Zielkonflikt könnte ein Nachweiskonzept sein, in dem die Einwirkungen und Widerstände beim Nassabbau realitätsnah erfasst und die zu for-dernden Standsicherheiten auf das für den Einzelfall angemessene Maß reduziert werden, also je nach Risikopotential unterschiedlich festgelegt werden.

Im Rahmen der Arbeit sollen die Einwirkungen und Widerstände auf Abbauböschungen unter Wasser erfasst und physikalisch genau beschrieben werden. In einem weiteren Schritt wird für die zuvor defi-nierten Einwirkungen und Widerstände die Grenzzustandsgleichung für die Böschungsstandsicherheit aufgestellt. In dieser können auch instationäre Strömungskräfte berücksichtigt werden. Abschließend wird in einer Sensitivitäts- und Risikoanalyse das jeweilige Gefährdungspotential bewertet, mit dem Ziel, den einzelnen Einflussparametern realistische Teilsicherheitsbeiwerte zuzuweisen. Die Aufbereitung für den praktischen Gebrauch erfolgt abschließend durch Vergleichsrechnungen und durch die Analyse von in-situ Versagensmechanismen.