Abgeschlossene Projekte der letzten Jahre

Reallabor Rohstofferkundung Oberharz, Teilvorhaben 8: Lokale Netzwerke und bergbauliche Daten

Ziel des Projektes:

Das übergeordnete Ziel des Verbundes ist der Aufbau eines Reallabors in der Modellregion Oberharz, in dem effiziente luftgestützte geophysikalische Explorationsmethoden zur Tiefenerkundung von Rohstoffen industrienah erprobt und unter Berücksichtigung von geologischen und altbergbaulichen Daten bewertet werden.

Projektkonzept / Herangehensweise:

Die Modellregion soll im Projekt mit großräumigen Hubschrauber- und fokussierten Drohnenbefliegungen mit innovativer Sensorik und Verfahren erkundet, diese mit lokal hochauflösenden Bodenmessungen ergänzt sowie aus den Daten ein 3D-Modell des geologischen Untergrundes bis in Tiefen von unter 1000m abgeleitet werden.

Forschungskompetenz:

- Aufarbeitung und nachhaltige Digitalisierung von alten Dokumenten (Altbergbau, Geologie)

- Gute Kenntnis über die regionale Geologie und Montanhistorie des Harzes

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld (vormals Dr.-Ing. Alexander Hutwalker)

Laufzeit: 2021 bis 2025

Bearbeitung: Mareike Bothe-Fiekert, M.Sc.

Forschungsstandort: Oberharz

Förderkennzeichen: 033R385C

Gefördert durch Bundesministerium für Bildung und Forschung

Verbundpartner: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), DMT GmbH & Co. KG, Essen, Geologische Landesuntersuchungen GmbH, Freiberg, Harzwasserwerke GmbH, Hildesheim, iMAR Navigation GmbH, St. Ingbert, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover, Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), Hannover, Supracon AG, Jena, terratec geophysical services GmbH & Co. KG, Heitersheim, Universität zu Köln, Köln, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster

Ziel des Projektes:

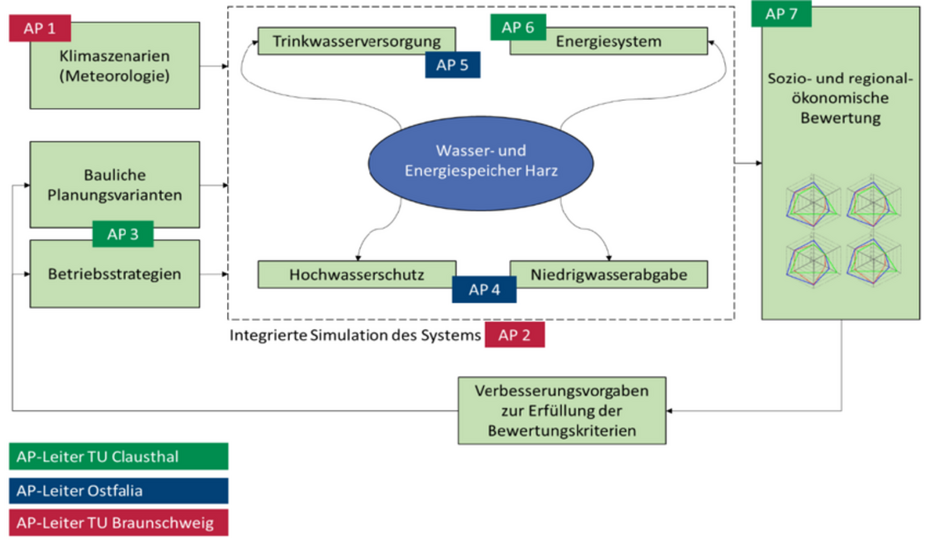

Im Rahmen des Projekts soll ermittelt werden, welche der (vorhandenen) unterirdischen Hohlräume im Harz für den Transport und die Speicherung von Wasser genutzt werden können. Für den Fall, dass neue Auffahrungen geplant werden, sollen alle bautechnischen Variablen definiert werden. Darüber hinaus soll der Betrieb eines unterirdischen Pumpspeicherwerkes simuliert und geplant werden. Gleichzeitig muss das Wassermanagement im Rahmen des Projekts die Prioritäten Klimawandelanpassung, Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung und Trinkwasserversorgung für die Region berücksichtigen.

Projektkonzept / Herangehensweise:

Das Projekt Energie- und Wasserspeicher Harz (EWAZ) untersucht in einem holistischen Vorgehen die Möglichkeiten der Nutzung stillgelegter Bergwerke zur Überwindung der Herausforderungen des Klimawandels und der Energiewende. Verschiedene Disziplinen sind beteiligt, um alle zu betrachtenden Aspekte abzudecken. Der derzeitige Klimawandel muss berücksichtigt und die Auswirkungen simuliert werden, um eine Kombination von Wasserspeichern und Verbindungsstollen zu konzipieren, die den Herausforderungen der Wasser- und Energiespeicherung sowie des Hochwasserschutzes und die Niedrigwassererhöhung gerecht wird. Die Einbeziehung von unterirdischen Hohlräumen in das Projekt und die Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Speicherkapazität, nicht nur im Falle der Pumpspeicherkraftwerke, bietet die Möglichkeit einer nachhaltigen Nutzung von Wasserspeichern, da keine großen Flächen für Speicheranlagen genutzt werden müssen.

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld

Laufzeit: 2019 bis 2022

Bearbeitung: Dr.-Ing. Alexander Hutwalker und Sandra Pamela Nowosad, M.Sc.

Forschungsstandort: Oberharz

Förderung durch Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Land Niedersachsen

Förderkennzeichen: ZW6-85037489

Verbundpartner: Harzwasserwerke GmbH, TU Braunschweig – Leichtweiß-Institut, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fakultät Bau-Wasser-Boden, Weitere Institute an der TU Clausthal: Institut für Wirtschaftswissenschaft - Abteilung für Volkswirtschaftslehre, Institut für Elektrische Energietechnik und Energiesysteme

Auswirkungen des Grubenwasseranstiegs auf die Methanausgasung aus den Steinkohlenbergwerken

Ziel des Projektes:

Ziel des Projektes ist es das langfristige Ausgasungsverhalten von

Methan im Rahmen des Grubenwasseranstiegsprozesses zu untersuchen und das sekundäre Bildungspotential von Methan systematisch zu erfassen und hinsichtlich der Chancen und Risiken zu bewerteten

Forschungskompetenz:

- Aufarbeitung und nachhaltige Digitalisierung von alten Dokumenten

- Bewertung der Qualität von vorliegenden (offiziellen) Dokumenten

- Sinnvolle Verknüpfung und Anwendung geeigneter Softwareapplikation

- AutoCAD®, VentSimTM, PumpSimTM, COMSOL Multiphysics®, MS Excel

- Einbindung von studentischen Arbeiten im Rahmen der Lehre und als HiWi

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld

Laufzeit: 2018 bis 2021

Bearbeitung: Thorben Bergmann, M.Sc.

Forschungsstandort: Bergwerk Westfalen

Förderung durch RAG Stiftung

Projektpartner TH Georg Agricola Bochum

Die Lehrveranstaltung „Tiefbau I“ ist in vier Studiengänge verschieden eingebunden, sodass sowohl Bachelor-Studierende des Studienganges „Energie und Rohstoffe“ sowie Master-Studierende der Studiengänge Rohstoff-Geowissenschaften, Technische BWL und Wirtschaftsingenieurwesen gemeinsam in der Veranstaltung lernen. Während die Veranstaltung für die Bachelorstudierende ein Grundlagenveranstaltung ist, stellt sie für die Masterstudierende eine Vertiefung statt. Somit sind die Ziele der Studierende unterschiedlich. Ebenfalls liegt eine Heterogenität in Bezug auf die Untertageerfahrung vor, sodass das Vorwissen in diesem Bereich stark divergiert.

Gleichzeitig ist die Veranstaltung eine Einführungsveranstaltung, welche die relevanten Bereiche und Grundlagen herausstellen muss. Die Visualisierung des untertägigen Raumes sowie die Einbindung von authentischen Lernorten muss außerdem Gelingen.

Ziel des Projektes:

Ziel des Projektes ist es, die Lehr- und Prüfungsqualität durch die Weiterentwicklung der Lehrveranstaltung (LV) „Tiefbau I“ zu verbessern. Folgende Teilziele konkretisieren dies:

- Entwicklung zielgruppendifferenzierter Lernziele, Lehr-Lern-Aktivitäten (LLA) und Prüfungen

- Entwicklung eines Baukastensystems zur Gestaltung der LLA

- Konzeptionelle Einbindungen von authentischen Lernorten und virtuellen Realitäten

- Einbindung eines dynamisch, selbstentwickelten Lehrwerks

Projektkonzept / Herangehensweise:

- Überarbeitung der LV Tiefbau 1

- Baukasten für jede Einzelveranstaltung (siehe Abbildung)

- Constructive Alignment in der Umsetzung

- Implementierung im WS19/20

Forschungskompetenz:

- Lehrveranstaltungskonzeption

- Materialentwicklung

- Fachdidaktische Beratung

- Bergbauliche Lehre

Aktueller Stand:

Das Projekt ist abgeschlossen und die Ergebnisse wurden für Tiefbau 1 mehrfach in den Anschlusssemestern in verschiedenen Formaten (digital/blended) genutzt. Außerdem wurde die Herangehensweise auf andere Veranstaltungen übertragen. Weitergehend wurde der Ansatz und seine Wirkung in einem Promotionsprojekt erforscht und die Ergebnisse veröffentlicht.

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld

Laufzeit: 2019 bis 2020

Bearbeitung: Angela Binder, M.Sc. (Fachdidaktikerin), Univ.-Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld (Lehrender), Dr.-Ing. Alexander Hutwalker (interner Berater), Antje Mackensen (Hochschuldidaktische Beratung)

Forschungsstandort: TU Clausthal, Rammelsberg als Lehr- und Forschungsbergwerk

Förderung durch Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Ziel des Projektes:

Entwicklung eines interdisziplinären und zukunftsweisenden, kompetenzorientierten Moduls „Mine Closure“ für den Studiengang „Mining Engineering“ und artverwandte Master- und Promotionsstudiengänge für interne und externe Studierende.

Dazu werden folgende Teilzeile definiert:

- Entwicklung von Lernzielen, zukunftsweisender Lehr-Lern-Aktivitäten und Prüfungsformaten

- Entwicklung einer vollständig digitalen Vorbereitungsveranstaltung unter Berücksichtigung der hohen Diversität der Zielgruppe

- Konzeptionelle Einbindung authentischer Lernorte und Virtual Reality,

- Entwicklung eines Evaluierungskonzepts

Projektkonzept / Herangehensweise:

Definieren der Lernziele mit anschließender Festlegung der Lehr-Lern-Aktivitäten und den einheitsspezifischen Inhalten. Dabei werden diese für jede thematische Einheit anhand eines Fallbeispiels dargestellt.

Die Studierenden bereiten sich nach einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung mit Gruppenbildungsphase individuell über einen eLearning Kurs via Moodle, vertieft und diskutiert wird dieses in einem Präsenzworkshop. Angewendet und gefestigt werden die neuerworbenen Kompetenzen in der Analyse eines Beispielfalls, der im Rahmen einer Exkursion intensiv betrachtet wird.

Forschungskompetenz:

- Zielgruppengerechte Lehrveranstaltungskonzeption

- Material- und Kursentwicklung

- Interdispiplinäre Lehre im Ingenieurskontext

Leitung: Dr.-Ing. Alexander Hutwalker

Laufzeit: 2021 bis 2022

Bearbeitung: Dr.-Ing. Alexander Hutwalker (Dozent und Konzeption), Angela Binder, M.Sc. (Konzeption)

Förderung durch Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Historical Mining – tracing and learning from ancient materials and mining Technology

Objectives of the project:

The objective of the proposal on Historical Mining is to develop a comprehensive picture of Mining and Raw Materials since prehistory, linking regions to historical and contemporaneous social strategies of work and technological developments.

- Engaging dissemination approaches to cross-generational target audiences on mining and raw materials as a unifying common ground for Europe through an historical perspective.

- Promote synergies with other actors such as Schools, Museums, Local Administration and Mining Companies.

- Society involvement in Raw Materials and Mining through knowledge.

- Building multicultural bridges between different regions in Europe.

- Stimulate the debate on Environmental Sustainability in Mining and Raw Materials.

- Development and execution of popular science materials and related events.

- Other KIC activities

Concept and approach:

- Collection of MineHeritage Sites in common Database

- Creation of Popular Science Material (Videos, Booklets)

- Creation of 3D Models

- Development of App incl. Game

- Dissemination activities towards Wider Society

Research expertise:

- Historical Mining

- Material development

- Target group based communication

- Dissemination

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld

Laufzeit: 2019 bis 2021

Bearbeitung: Angela Binder, M.Sc.; Dr.-Ing. Alexander Hutwalker; Mareike Bothe-Fiekert, M.Sc.; Clif Gekonde, M.Sc.; Atika Nurfitriyani, B.Sc.; Yichen Jiang, B.Sc.; Einar Freienberg; Ali Abo Hamoud und Tori

Forschungsstandort: Oberharz

Projekthomepage: MineHeritage

Förderkennzeichen: KAVA Nr. 18111

Gefördert durch EIT Raw Materials

Die Gewährleistung einer nachhaltigen und sicheren Versorgung mit Rohstoffen ist eine der gesellschaftlichen Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte. Dabei sind durch ein zunehmendes öffentliches Interesse und ein gesteigertes Umweltbewusstsein der breiten Öffentlichkeit die Grundsätze einer nachhaltigen Bergbaupraxis einzuhalten, um für Rohstoffprojekte in Deutschland eine gesellschaftliche Akzeptanz zu erzielen. Um dieses zu gewährleisten sind spezielle und effiziente, auf die Lagerstätte abgestimmte Betriebsmittel erforderlich. Die Digitalisierung und Automatisierung dieser Betriebsmittel kann in weiten Bereichen zur Umsetzung der nachhaltigen Bergbaupraxis beitragen. Die Möglichkeiten zur Umsetzung der Automatisierung beziehen sich beispielsweise auf den Einsatz von neuartiger Sensortechnik zur Erfassung der System- und Umgebungsparameter, Machine Learning und KI-Systemen. Der aktuelle Stand der Digitalisierung der Industriemineralgewinnungsbetriebe sowie der Steine und Erden Bergbau in Deutschland sowie speziell in Baden-Württemberg ist weitestgehend unbekannt.

Ziel des Projektes:

Das Ziel dieses Vorhabens ist die Identifikation zukunftsgerichteter Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung in der Industrierohstoffgewinnung in Baden-Württemberg auf Basis einer Potenzialanalyse mit Blick auf die gesellschaftliche Akzeptanz und eine möglichst hohe Ressourceneffizienz im Sinne einer nachhaltigen Bergbaupraxis.

Projektkonzept / Herangehensweise:

Hierfür wird zunächst der technologische Stand der baden-württembergischen Primärrohstoffbetriebe, insbesondere im Bereich der Industrieminerale und Steine & Erden, in Bezug auf die Digitalisierung und Einsatz autonomer Maschinentechnik erfasst und analysiert. In Zusammenarbeit mit dem KIT, welches geologische Daten der relevanten Lagerstätten in Baden-Württemberg bereitstellt, werden die Lagerstättenarten und durchschnittlichen Gehalte der betrachteten Rohstoffe ausgewertet. Anhand dieser Lagerstättendaten können anschließend die geeignetsten Abbauverfahren und Betriebsmittel unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Bergbaupraxis ausgewählt werden. Auf den Ergebnissen dieser Arbeit aufbauen wird eine Potenzialanalyse durchgeführt. Diese zeigt zum einen auf, welches wirtschaftliche Potenzial im Einsatz neuer Technologien steckt, indem evaluiert wird, in welchem Umfang durch den konsequenten Einsatz automatisierter Betriebsmittel die verfügbaren Reserven gesteigert werden können (Umwandlung Ressourcen à Reserven). Zum anderen wird ebenfalls untersucht, welche Potenziale zur Energieeinsparung durch das Ersetzen der bisherigen Betriebsmittel und Technologien bestehen. Abschließend wird analysiert, in welchem Umfang Umwelteinflüsse in der Gewinnung der betrachteten Primärrohstoffe durch die Implementierung neuer Verfahren, insbesondere mit Blick auf minimalinvasive Technologien, reduziert werden können. Berücksichtigt wird dabei die Implementierung von in anderem Bereichen verfügbarer Technik nach Adaption an die Anforderungen des Rohstoffsektors, sowie die Identifikation von Forschungsbedarf für zukünftige Automatisierungstechnologien.

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld

Laufzeit: 2021 bis 2022

Bearbeitung: Shyamsunder Gangipamula, M.Sc. und Frank Mismahl, B.Sc.

Forschungsstandort: Baden-Wüttemberg

Gefördert durch KIT

Die Lagerung von hochradioaktiven Stoffen soll in Deutschland untertägig erfolgen. Das STROEFUN III- Projekt befasst sich mit der Messung der Permeabilität und der gezielten Abdichtung des Kontaktbereiches zwischen einem Dammbauwerk und dem umliegenden Gebirge. Hierzu wird ein Versuchsbauwerk in dem ehemaligen Salzbergwerk Teutschenthal errichtet. Dieses Dammbauwerk ist ungefähr halb so hoch, wie die Höhe der Strecke, um an unterschiedlichen Positionen des Bauwerks den Kontaktbereich besser beproben zu können.

Ziel des Projektes:

Das übergeordnete Ziel dieses Vorhabens ist es, der Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen in Deutschland ein Stück näherzukommen.

Unter anderem wurden folgende Forschungsschwerpunkte behandelt:

- in situ-Testung eines Konzeptes für die gegenständliche Nachweisführung der strömungstechnischen Dichtwirkung eines Dammbauwerkes im Salinar

- Abdichtung von lokal auftreten Zonen höherer Permeabilität und Nachweis der Permeabilitätsänderung

- Auswahl, Parametrisierung und Vorgaben zur Qualitätssicherung für den Einbau des Dichtbaustoffes

Projektkonzept / Herangehensweise:

Die Testung und Vergütung von permeablen Kontaktbereichen zwischen einem Dichtbaustoff und dem sich darum befindlichen Wirtsgestein. Die integrale Permeabilität wird in den einzelnen Bauabschnitten gemessen. Ist die Soll-Permeabilität erreicht, so müssen keine weiteren Maßnahmen getroffen werden. Falls dies jedoch nicht der Fall sein sollte, so wird in Abhängigkeit von der Charakterisierung des Kontaktbereiches Dichtbaustoff/Gebirge ein Injektionsmedium ausgewählt, welches in diesen Bereich eingespritzt wird und diesen abdichten soll. Anschließend erfolgt eine erneute Messung der Permeabilität. Falls die erforderliche Permeabilität wiederum nicht erreicht sein sollte, so wird der Injektionsschritt wiederholt.

Dieses Konzept wurde zuvor in kleineren Versuchen erprobt und verbessert.

Forschungskompetenz:

- Literaturrecherche

- Materialentwicklung

- Design Technischer Konstruktionen

- Projektkoordinierung

Dokumentation zu Versuchen

Schlussbericht

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld

Laufzeit: 2019 bis 2022

Bearbeitung: Julius Bauermeister, M.Sc.

Forschungsstandort: Teutschenthal

Förderung durch Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Förderkennzeichen: 02 E 11748A

Verbundpartner

Ingenieurpartnerschaft für Bergbau, Wasser und Deponietechnik - IBeWa, BGE Technology GmbH, K-UTEC AG Salt Technologies, TS Bau GmbH, Versatzbergbau in Teutschenthal- GTS, Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf

Ziel des Projektes:

Das Projekt befasst sich mit der Erstellung eines hydroanalytischen Wassermanagement-Tools zur Identifikation von Potentialen für eine starke Wasserwirtschaftsregion. Das Tool soll ein adaptives Trinkwassermanagement unter Vermeidung von Nutzungskonflikten ermöglichen und zu einer smarten Entscheidungsfindung von wasserbautechnischen Maßnahmen beitragen sowie Steuerungsmöglichkeiten aufzeigen, um Einbußen in Qualität und Quantität zu vermeiden,sodass der bisherige Wasserbedarf durch den Harz auch zukünftig sichergestellt werden kann. Dieser Bedarf, hinsichtlich Quantität und Qualität, betrifft nicht nur die (Trink-)Wasserversogung sondern auch das Bereitstellen von ausreichenden (Kühl-)Wassermengen für die Industrie wie beispielsweise Chemiebetriebe in Langelsheim und Kläranlagenleitungen (Menge, Soffhaushalt) sowie Landwirtschaftliche Betriebe (Menge, Schwermetalle) im Harzvorland. Neben dem Wasserwirtschaftlichen Potential wird ein erheblicher Beitrag zum Schutz der Wasserökosysteme geleistet, indem frühzeitig potentielle Schadstoffquellen und Maßnahmen zur Wasseraufbereitung aufgezeigt werden können. Das Ziel ist es mit Hilfe von hybriden Modellen Güteentwicklungen in den Gewässern des Harzes und des Harzvorlandes nachzubilden und durch KI-Systemezu prognostizieren (Schwerpunkte:Huminstoffe, Schwermetalle). Zusätzlich können Auswirkungen großflächiger abiotischer und biotischer Waldschäden und verschiedene Flächenbehandlungsverfahren auf den Wasserhaushalt betrachtet werden.

Projektkonzept / Herangehensweise:

Das Gesamtprojekt soll in zwei Stufen realisiert werden. In der ersten Projektstufe werden einer oder mehrere Folgeanträge zum Hauptprojekt „Wasserspeicher Harz 2050“ vorbereitet. Die die Projektziele werden in vier inhaltlichen Arbeitspaketen verfolgt. Diese befassen sich mit einer detaillierten Ausarbeitung des Konzeptes und mit der Prüfung der technischen Machbarkeit, der Ermittlung von Einschränkungen sowie der Auswahl der passenden Technologien für die Erstellung des hydroanalytischen Wassermanagement-Tools. In allen Arbeitspaketen erfolgt eine interdisziplinäre Arbeit, bei der jeder Partner den betreffenden Bereich bearbeitet.

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld

Laufzeit: 2021 bis 2022

Bearbeitung: Dr.-Ing. Alexander Hutwalker und Mareike Bothe-Fiekert, M.Sc.

Forschungsstandort: Oberharz

Förderung durch Niedersächisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Förderkennzeichen: 033R385C

Verbundpartner: Harzwasserwerke GmbH, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, TU Braunschweig – Leichtweiß-Institut, Weitere Institute an der TU Clausthal: die geologischen Abteilungen „Lagerstätten und Rohstoffe“ und „Hydrogeologie“ des ehemaligen Instituts für Endlagerforschung (IELF). das ehemalige Institute of Geo-Engineering (IGE), sowie das Institut für Software and Systems Engineering (ISSE)