Abgeschlossene Projekte

Projektträger: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)

Förderkennzeichen: 02E12082

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung zur Eignung und Funktionalität eines Abdichtungselementes aus Steinsalzschnittblöcken mit Fugenfüllung zur langzeitsicheren Abdichtung eines Endlagerschachtes im Steinsalz. Im Unterschied zu Salzgrus entwickelt ein Dichtelement aus Salzschnittblöcken einen frühen Stützdruck gegen das aufkriechende Steinsalzgebirge, besitzt eine geringe Anfangsporosität und weist kurzfristig eine hohe Dichtwirkung aus (Rückbildung der Auflockerungszone). Mit dem im Forschungsvorhaben FKZ 02E11425 bautechnisch realisierten Technikumsprüfstand sollen ergänzend zu der im Forschungsvorhaben FKZ 02E11688 unter "plain-strain-Bedingungen" (konstante Radialspannung, verhinderte Axialdehnung) messtechnisch beobachteten frühzeitigen Reduktion der Permeabilität Versuche an Großprüfkörpern aus Salzschnittblöcken unter triaxialer Extensionsbeanspruchung (konstante Mantelspannung > konstante Axialspannung) realisiert werden, um die Dicht- und Tragwirkung des Systems auch unter dieser in situ relevanten THM Belastung zu analysieren. Aus versuchstechnischen Gründen (Gewährleistung des Reibverbundes zwischen Salzschnittblöcken und dem umgebenden Gebirge) ist hierbei das umgebende Steinsalzgebirge durch einen Salzbetonhohlzylinder zu substituieren, dessen mechanische Eigenschaften denen des Steinsalzgebirges weitgehend entsprechen. Durch numerische Vergleichsberechnungen (back Analysis) wird verifiziert und validiert, inwieweit das bestehende Berechnungsinstrumentarium geeignet ist oder ertüchtigt werden muss, um das laborativ erfasste Trag- und Dichtigkeitsverhalten den Anforderungen eines Langzeitsicherheitsnachweises entsprechend in Raum und Zeit derart abzubilden, dass eine Berücksichtigung bzw. Anwendung im Rahmen prädiktiver Analysen zur Standsicherheit und Integrität von Endlagern gewährleistet werden kann.

Projektträger: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BMWI

Förderkennzeichen: 02E11991

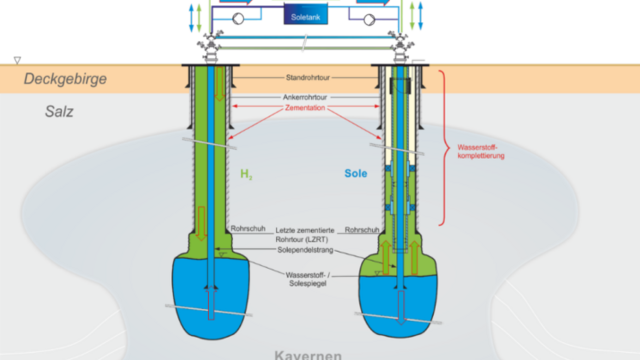

Im Bereich der Endlagerung radioaktiver Abfälle im Salz- und Tonsteingebirge ist in Folge konvergenzbedingter Spannungsumlagerungen mittel- bis langfristig annähernd das gesamte die Einlagerungshohlräume, die Versatzstrecken und die Abdichtungsbauwerke umgebende Gebirge charakterisiert durch kleine deviatorische Beanspruchungen im Niveau von sv < 4 MPa. Die Kenntnis des Kriechvermögens bei kleinen deviatorischen Beanspruchungen ist daher eine wesentliche und unverzichtbare Voraussetzung für die rechnerisch zu führenden Nachweise zum Tragverhalten eines Endlagers. Die zur Ermittlung des Kriechvermögens bisher eingesetzte Versuchstechnik ist gekennzeichnet durch Dauerstandsversuche, bei denen Prüfkörper einer über die Zeit konstanten Belastung ausgesetzt werden und die resultierenden Deformationen messtechnisch ermittelt werden. Da die im Versuch resultierenden Kriechraten bereits bei sv = 10MPa in der Größenordnung der Messgenauigkeit üblicher Induktivwegaufnehmer lokalisiert sind, ist es geübte Praxis, das Kriechvermögen für kleine Deviatorspannungen durch Extrapolation einzuschätzen. Eine Möglichkeit zur Präzisierung der Kriechrate in Abhängigkeit von der Beanspruchung resultiert, wenn die Kriechversuche entgegen der klassischen Vorgehensweise nicht durch Vorgabe einer über die Versuchszeit konstanten Deviatorspannung durchgeführt werden, sondern eine konstante Kriechrate vorgegeben wird und die sich bei Erreichen der stationären Kriechrate einstellende Deviatorspannung messtechnisch ermittelt wird, da die stationäre Kriechrate von Salz- und Tongesteinen exponentiell abhängig ist von der einwirkenden Deviatorspannung, nicht jedoch die Deviatorspannung von der stationären Kriechrate. Voraussetzung für die Anwendung der vorstehend skizzierten Versuchstechnik ist es, vergleichsweise kleine Verzerrungs- bzw. Kriechraten in der Größenordnung von 1E-06d bis 1E-08d regelungstechnisch im Rahmen laborativer Versuche zu realisieren.

Projekträger: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Vorab der Volkswagenstiftung durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (vertreten durch den Projektträger Karlsruhe (PTKA))

Förderkennzeichen: 02E11849A-J

Bei TRANSENS handelt es sich um ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom niedersächsischen Vorab der Volkswagenstiftung durch das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördertes Verbundvorhaben, in welchem erstmals transdisziplinäre Forschung zur Entsorgung radioaktiver Abfälle in Deutschland betrieben wird. Hierfür sind 16 Institute bzw. Fachgebiete aus Deutschland und der Schweiz vertreten, die in vier transdisziplinären Arbeitspaketen (TAP) an zentralen Themen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle arbeiten. Hierbei handelt es sich um:

- TAP HAFF - Handlungsfähigkeit und Flexibilität in einem reversiblen Verfahren

- TAP SAFE - Safety Case: Stakeholder-Perspektiven und Transdisziplinarität

- TAP TRUST - Vertrauen im Kontext von Technik, Unsicherheiten und Komplexität

- TAP DIPRO - Dialoge und Prozessgestaltung

Der Lehrstuhl für Geomechanik und multiphysikalische Systeme (GEMS vormals LfDG) ist hierbei im TAP SAFE und im TAP TRUST vertreten. Im TAP SAFE werden vom GEMS die räumlichen und sicherheitstechnischen Konsequenzen eines 2-Sohlen-Endlagerbergwerks untersucht sowie an der Optimierung der Darstellung von Zustandsgrößenentwicklungen im Hinblick auf die Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit gearbeitet.

Im TAP TRUST wird vom GEMS die Thematik des längerfristigen Nahfeldmonitorings im Hinblick auf Vertrauen untersucht. Hierfür wird mit Hilfe einer Arbeitsgruppe Bevölkerung (AGBe), bestehend aus 16 an dieser Thematik interessierten Personen aus der Zivilgesellschaft, die nach sozialwissenschaftlichen Aspekten in einem systematischen Verfahren ausgewählt wurden, zusammengearbeitet, um Sichtweisen von Vertretern der Zivilgesellschaft auf das Thema Vertrauen/Vertrauensbildung zu identifizieren und die eigenen wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen transdisziplinär zu reflektieren.

Weitere Informationen zum Verbundvorhaben TRANSENS finden Sie hier.

Projektträger: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Förderkennzeichen: 03EI3006

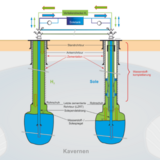

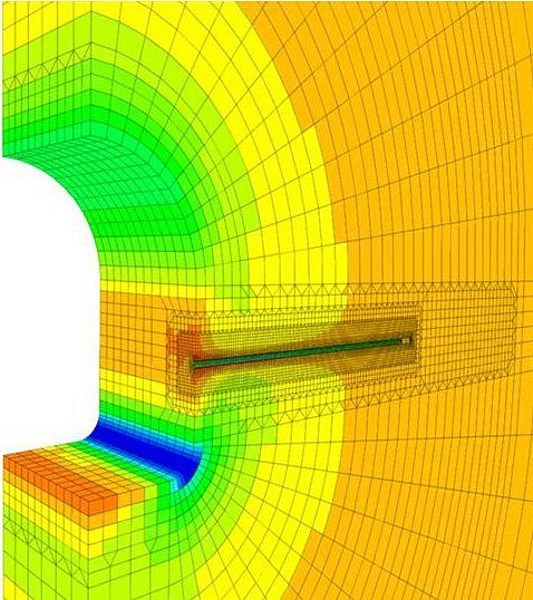

Der zum Klimaschutz notwendige Übergang von fossilen auf erneuerbare Energien erfordert bei weiterem Voranschreiten in zunehmendem Maße die großtechnische längerfristige Zwischenspeicherung der erzeugten Energie, z.B. in Form von Wasserstoff und Druckluft, aber auch CO2 als Rohstoff für die Herstellung von grünem Methan. Die ökonomisch sinnvolle Umrüstung von zukünftig nicht mehr benötigten Erdgasspeicherkavernen setzt u.a. voraus, dass die bestehende Kavernenzugangsbohrung mit dem Bohrlochausbau in Bezug auf ihre mechanische Integrität einen Zustand aufweist, der eine hinreichende Einsatzfähigkeit auch noch für einen nachfolgenden jahrzehntelangen weiteren Speicherbetrieb erwarten lässt. Das Forschungsvorhaben geht davon aus, dass rechnerische Analysen und darauf aufbauende Bewertungen zum Verhalten und zur Integrität der Bohrung ergänzend in das von BVEG ( 2017) geforderte Bohrlochintegritätsmanagementsystem aufgenommen werden könnten. Besondere Aufmerksamkeit verlangt dabei unter Bezug auf die Anforderungen des Zweibarrierensystems der Bereich des Rohrschuhs der letzten zementierten Rohrtour mit komplexer Beanspruchung, aber nur begrenzter Überwachbarkeit. Daher ist ein vertieftes Prozess- und Systemverständnis in diesem Anlagenteil, der aus einem Verbund natürlicher Barrieren (Salinargebirge) und technischer Barrieren (Casing, Zementation) besteht und u.a. mechanischen, hydraulischen und thermischen Einwirkungen ausgesetzt ist, von zentraler Bedeutung für die Gewährleistung der auch langfristigen technischen Sicherheit des Gesamtsystems. Vertieft untersucht werden:

- der Dichtheitstest als zentrales Nachweiselement zum Beleg der grundsätzlichen Integrität und damit Funktionstüchtigkeit einer Bohrung

- die Auswirkung von technischen Imperfektionen in der Bohrung auf das Trag- und Abdichtungssystem sowie

- der Erhalt der Bohrungsintegrität unter zyklisch wechselnden Einwirkungen aus dem Kavernenbetrieb und der langfristigen Konvergenz

Projektträger: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BMWI

Förderkennzeichen: 02E11951D

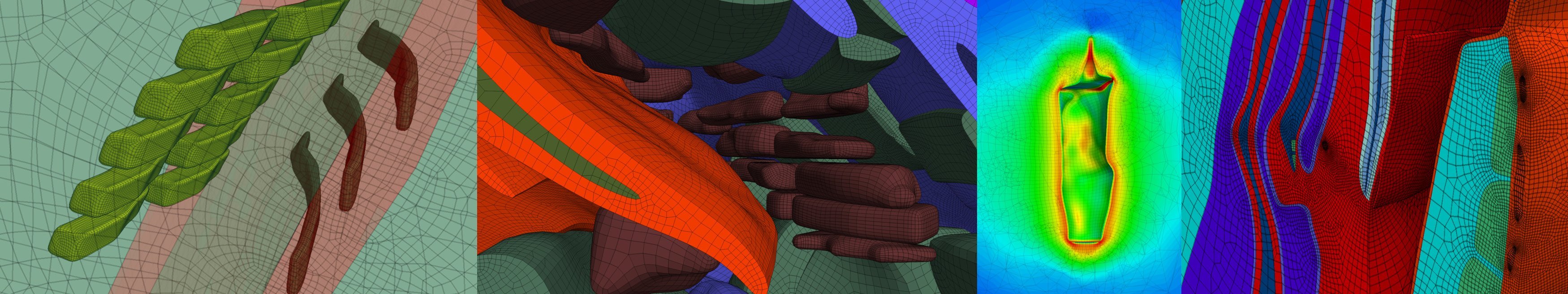

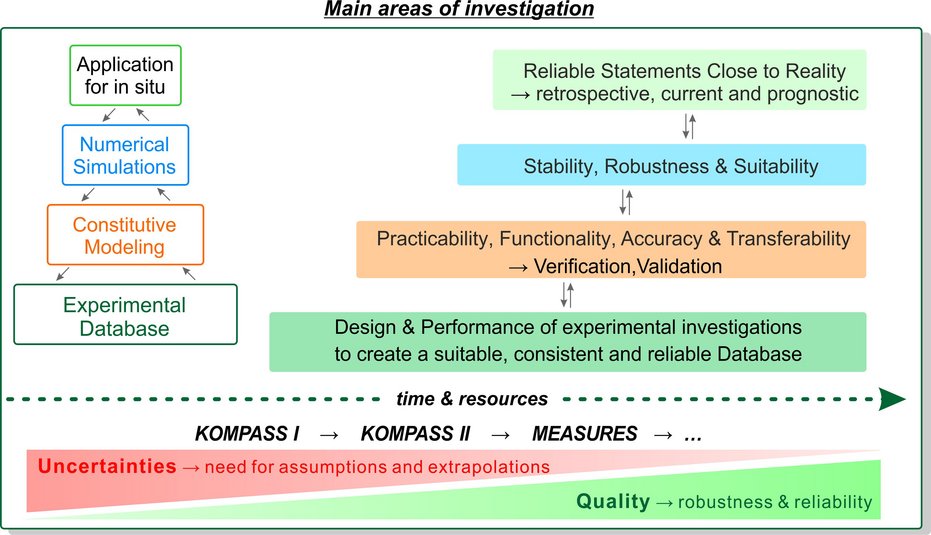

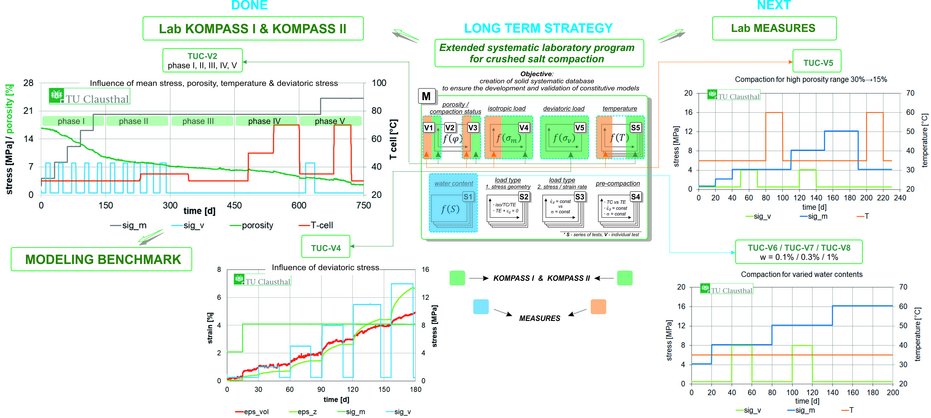

Übergeordnetes Projektziel ist die Weiterführung der im Forschungsvorhaben KOMPASS/ Phase 1 entwickelten Methoden und Strategien zur Reduzierung der Defizite bei der Prognose der Kompaktion von Salzgrusversatz. Die Weiterführung der Forschungsarbeiten ist auf folgende Einzelziele ausgerichtet:

- Weiterentwicklung von Vorverdichtungs-Laborexperimenten zur Etablierung von reproduzierbaren und vorhersagbaren Korrelationen zwischen Spannungshöhe, Spannungsdauer, Salzgrusfeuchte und der jeweiligen Zielporosität

- Durchführung von priorisierten Langzeit-Verdichtungsversuchen aus dem entwickelten systematischen Laborprogramm zur Ermittlung einer strukturierten Datenbasis über das THM-gekoppelte Verdichtungsverhalten und die isolierte Betrachtung einzelner Funktionsabhängigkeiten

- Bestimmung des Permeabilitätstensors und seiner Abhängigkeiten in den verschiedenen experimentell erreichten Zuständen des Verfüllmaterials

- Weiteres Verständnis und quantitative Verifizierung mikrostruktureller Vorgänge durch die Anwendung der im Forschungsvorhaben KOMPASS/Phase 1 vorgestellten mikrostrukturellen Methoden

- Systematische Modellvalidierung einer Vielzahl von Einflussfaktoren in Korrelation mit den Laborexperimenten und mikrostrukturellen Untersuchungen und weitere Modellverbesserungen in Bezug auf hydraulische Transporteigenschaften zur Beurteilung der Entwicklung der Barrierefunktion bei niedrigen Porositäten.

Projektträger: ELF-China-Pilot - Teilprojekt D (2020-2022)

Förderkennzeichen: 02E11850

Übergeordnetes Ziel des Verbundforschungsvorhabens ist es, geotechnische Fragestellungen zur Funktionalität von Abdichtungselementen aus Bentonit für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in einer längerfristigen, vertieften, nachhaltigen und strukturierten Kooperation zwischen Deutschland und China zu bearbeiten. Neben wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich laborativer, feldbezogener und numerischer Untersuchungen, sollen durch die Entwicklung und Installation eines Ausbildungs- und Traineeprogrammes Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich der Endlagerung radioaktiver Abfälle ausgetauscht werden. Schwerpunkte des hier vom Projektpartner TUC beantragten Pilotprojektes sind

- numerisch rechnerische Reanalysen des THM Mock-up Tests von BRIUG mit dem Ziel aufzuzeigen, ob und inwieweit unter Berücksichtigung der im Versuch realisierten THMC-Einwirkungen die dokumentierten Messwerte abgebildet und nachvollzogen werden können und

- laborative Untersuchungen zur Bestimmung der 2-Phasenfluss-Eigenschaften von Bentonit durchzuführen.

Projektträger: BMWI

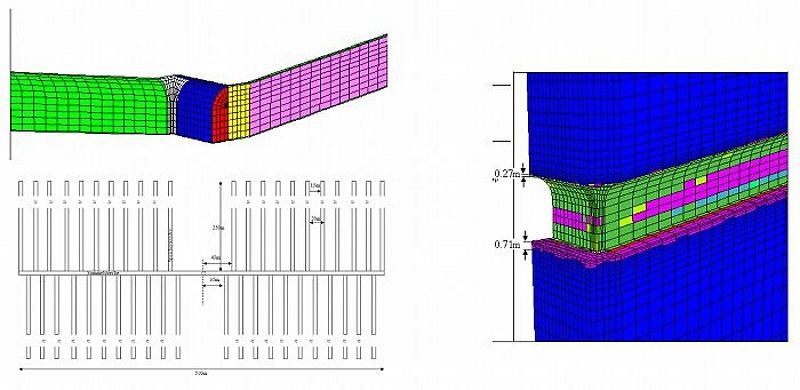

Förderkennzeichen: 03ET6127

Für die Speicherung erneuerbarer Energien in Form von Druckluft oder Wasserstoff können sowohl neue Kavernen gebaut wie auch bestehende Kavernen umgerüstet werden. In beiden Fällen sind sowohl die mechanische Integrität der Kaverne mit dem umgebenden Salinargebirge wie auch die mechanische Integrität der Zugangsbohrung zu belegen. Nicht betrachtet worden ist dabei bislang im Rahmen der Bohrlochauslegung das Verbundtragsystem Kaverne – Bohrloch mit der im Lauf einer jahrzehntelangen Betriebszeit durch die Kavernenkonvergenz induzierten Zusatzbeanspruchung auf den Bohrlochausbau, die zu einem stetigen Sicherheitsverzehr führt und den Erhalt der mechanischen Integrität des Bohrlochausbaus gefährdet. Mit dem Vorhaben soll mit Hilfe von laborativen Untersuchungen und rechnerischen Simulationen ein grundsätzliches Prozessverständnis zur komplexen Interaktion Kavernenbetrieb – Gebirgsdeformationen – Zusatz-Zwangsbeanspruchung des Bohrlochaus erarbeitet werden.

Projektträger: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

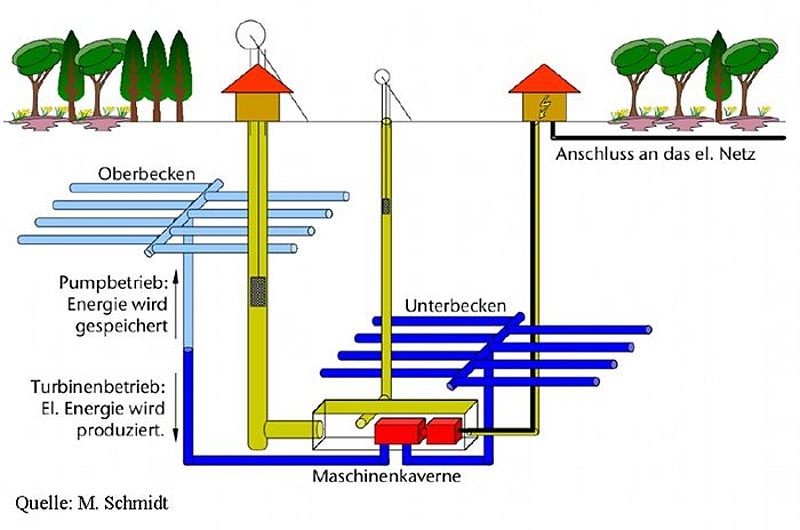

Förderkennzeichen: 0325074

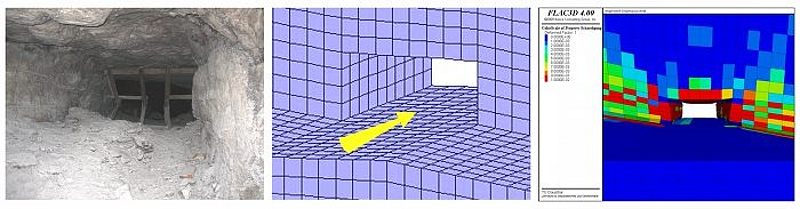

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde die Möglichkeit der Zwischenspeicherung fluktuierender Windenergie durch untertägige Pumpspeicherwerke in alten Bergwerken untersucht. Im Unterschied zu klassischen Pumpspeicherwerken, bei denen die Anlage der zur Wasserspeicherung erforderlichen Ober- und Unterbecken im Bereich der Tagesoberfläche mit entsprechend großflächigen Eingriffen in die Umwelt erfolgt ist hierbei beabsichtigt, sowohl die Speicherbecken als auch die Kraftstation untertägig im Bereich alter Bergwerke zu errichten. Eine Voraussetzung für die grundsätzliche Machbarkeit ist die Standsicherheit der untertägig aufzufahrenden Hohlräume für die Wasserspeicherung, die Installation von Turbine und Generator sowie alle weiterhin erforderlichen Verbindungsgrubenbaue. Wesentliche die Standsicherheit untertägiger Grubenbaue bestimmende Kriterien sind die Gesteins- und Gebirgsfestigkeit, der Gebirgsaufbau, das Spannungs-Verformungsverhalten sowie die hydraulischen Eigenschaften von Gestein und Gebirge, der primäre Spannungszustand, die Teufenlage der Grubenbaue und ihre Entfernung zu Abbauen des ehemaligen Bergbaus, die Auffahrtechnik und schließlich die Tragwirkung von gegebenenfalls erforderlichem Unterstützungsausbau. Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Einflussgrößen sind im Rahmen des Teilvorhabens geomechanische Berechnungen zum Gebirgstragverhalten und zur Standsicherheit eines im Wesentlichen durch die Auffahrung paralleler Strecken mit 30m2 Querschnitt charakterisierten untertägigen Pumpspeicherwerkes auf der Grundlage empirischer, analytischer und numerischer Berechnungen durchgeführt worden. Ziel der Berechnungen war es, für die Referenzstandorte Bad Grund und Pöhla-Tellerhäuser ungeachtet der nur rudimentär bzw. nicht verfügbaren Daten zu den mechanischen und hydraulischen Eigenschaften des anstehenden Gebirges, erste Einschätzungen zur grundsätzlichen Machbarkeit eines untertägigen Pumpspeicherwerkes aus geomechanischer Sicht zu erarbeiten. Im Ergebnis der rechnerischen Einschätzungen konnte gezeigt werden, dass die Untersuchungen keine Hinweise ergeben, die einer möglichen Realisierung des Projektes widersprechen. Bezüglich der erforderlichen Ausbauanforderungen und der standortbezogen optimalen geometrischen Konfiguration eines untertägigen Pumpspeicherwerkes können ohne vertiefende Feld- und Laboruntersuchungen zur Ermittlung der standortspezifischen Materialeigenschaften des Gebirges keine Aussagen getroffen werden.

Projektträger: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)

Förderkennzeichen: 02E10820

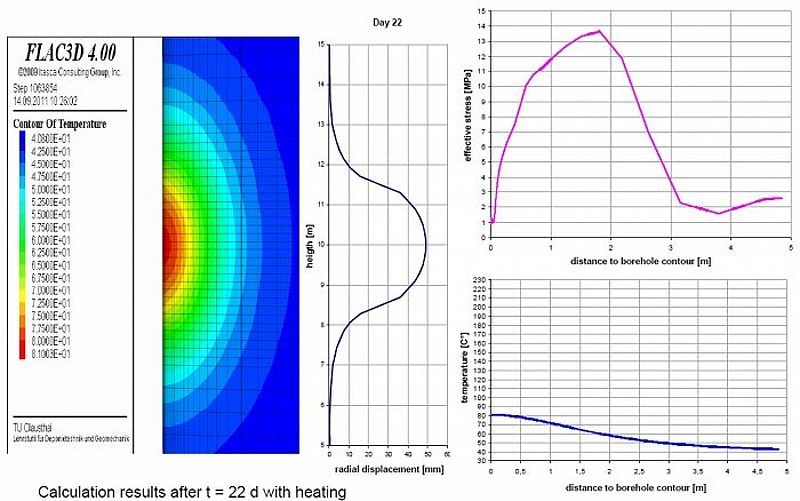

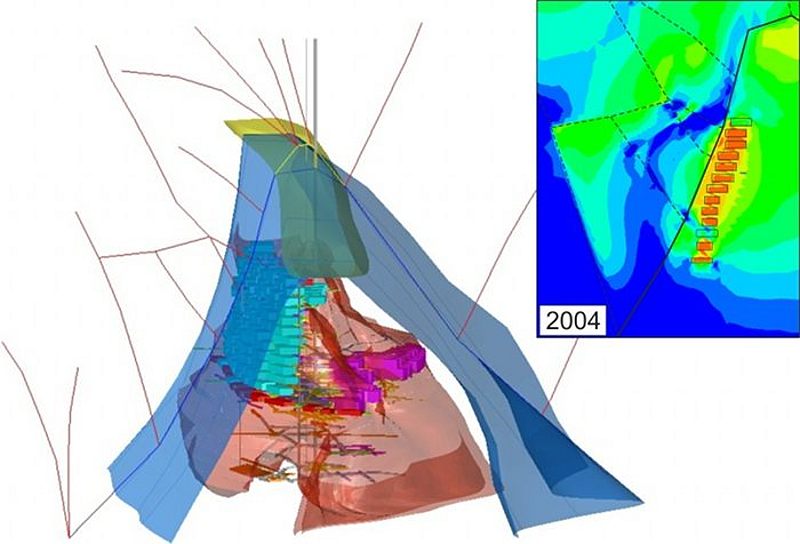

Dieses Verbundprojekt ist eine Zusammenarbeit mehrerer Projektpartner mit dem Ziel, Instrumentarien für die Nachweise zur sicheren und dauerhaften Untertage-Endlagerung von wärmeentwickelnden hochradioaktiven Abfällen in Steinsalzformationen zu überprüfen und zu verbessern. Dazu gehören Stoffmodelle zur Beschreibung des thermo-mechanisch-hydraulischen Verhaltens von Steinsalz. Das Vorhaben setzt inhaltlich die beiden BMBF-Verbundprojekte „Die Modellierung des mechanischen Verhaltens von Steinsalz: Vergleich aktueller Stoffgesetze und Vorgehensweisen" (Laufzeit: 01.04.2004 bis 30.11.2006) und "Vergleich aktueller Stoffgesetze und Vorgehensweisen anhand von 3D-Modellberechnungen zum mechanischen Langzeitverhalten von realen Untertagebauwerken im Steinsalz" (Laufzeit: 01.08.2007 bis 31.07.2010) fort. In diesem vom Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten Projekt sollen die verschiedenen Modellierungsansätze der Projektpartner zur Beschreibung des thermo-mechanischen Verhaltens von Steinsalz und zur Rückbildung ("Verheilung") der bei der Auffahrung der untertägigen Hohlräume induzierten Schädigung im Steinsalz untersucht werden. Dazu werden von jedem Projektpartner mit seinem Stoffmodell und Programmsystem gekoppelte thermo-mechanische 3D-Benchmark-Modellberechnungen zur Spannungs-, Verformungs-, Dilatanz- und Schädigungsentwicklung sowie zur Verheilung und zum Permeabilitätsrückgang in zwei realen untertägigen Strukturen (ECN-Erhitzerversuche und "Dammjoch" in der Schachtanlage Asse II) durchgeführt. Die Ergebnisse werden miteinander sowie mit Messdaten verglichen, wodurch eine Einschätzung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Stoffmodelle für thermo-mechanische und hydraulische Prognoseberechnungen für die Endlagerung von wärmeentwickelnden radioaktiven Abfällen in Steinsalzformationen abgeleitet werden kann. Zur Unterstützung der salztypspezifischen Kennwertermittlung und zur Überprüfung der Stoffgesetzmodule zum thermo-mechanischen Verhalten und zur Verheilung werden außerdem eine Reihe von spezifischen Laborversuchen im Projekt durchgeführt und mit den Stoffmodellen nachgerechnet. Der Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik der TU Clausthal beteiligt sich an diesem BMWi-Verbundprojekt mit seinem selbst entwickelten Stoffmodell Lux/Wolters, welches in das FDM-Programmsystem FLAC3D der Firma Itasca eingearbeitet wurde und führt im gesteinsmechanischen Labor des Lehrstuhls Verheilungsversuche an Steinsalzprüfkörpern durch.

Projektträger: Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF)

Förderkennzeichen: 02C1486

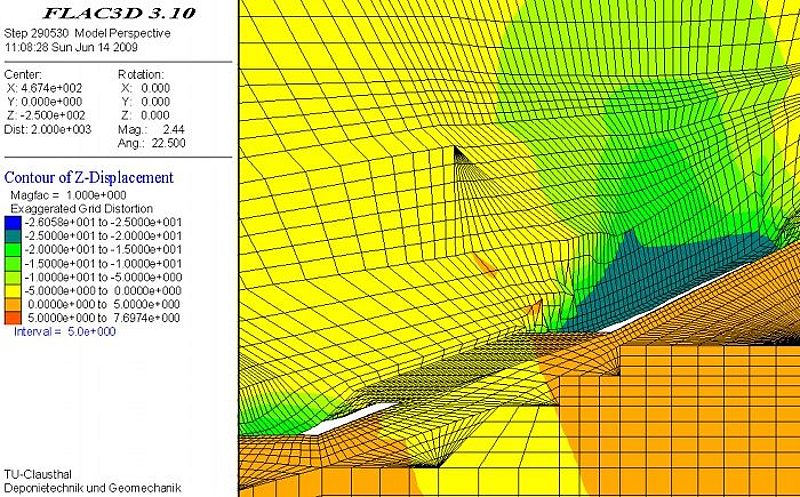

Ursächlich bedingt durch die Konvergenz und/oder den Verbruch bergmännisch aufgefahrener Hohlräume sowie durch einen auslaugungs und subrosiv bedingten Salzabtrag ist die Tagesoberfläche im Bereich von Altbergbaugebieten des Kali- und Steinsalzbergbaus charakterisiert durch Bodenbewegungen an der Tagesoberfläche. Unterschieden wird zwischen regelmäßig verlaufenden Senkungen mit der Konsequenz von Einschränkungen in der Flächennutzung (Bauschäden, Vernässungen) und bruchhaften Deformationen des Baugrundes, die zu einem ungewissen Zeitpunkt und im Extremfall tagesbruchartig auftreten, mit der Konsequenz nachhaltiger Gefährdungen für Mensch und Umwelt. Die städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten in Altbergbaugebieten des Kali- und Steinsalzbergbaus sind vor diesem Hintergrund insbesondere geprägt von der Frage, inwieweit die Lokation, Größe und Eintrittswahrscheinlichkeit der anthropogen und geogen induzierten Bodenbewegungen an der Tagesoberfläche quantitativ prognostiziert werden können. Eine wesentliche Voraussetzung für ein ökologisch begründetes nachhaltiges Gestaltungs- und Flächennutzungskonzept in einer Region über abgesoffenen oder gefluteten Salzbergwerken ist damit ein "Werkzeug" bzw. "Instrumentarium", mit dem die Ursache-Wirkungs-Mechanismen der im Untergrund ablaufenden und sich gegenseitig beeinflussenden mechanischen, hydraulischen und chemischen Prozesse erkannt, beschrieben und prognostiziert werden können. Übergeordnete Zielstellung im Rahmen des Forschungsverbundvorhabens war es, vor dem vorstehend skizzierten Hintergrund aufzuzeigen, ob bzw. inwieweit es möglich ist, auf der Grundlage rechnerischer Analysen zum Tragverhalten des Gebirges im Bereich der Stadt Staßfurt prognostische Aussagen zum raum- und zeitbezogenen Bruch- und Senkungsgeschehen an der Tagesoberfläche zu treffen. Angesichts der im Raum Staßfurt gegebenen Situation eines Bergsenkungsgebietes mit regelmäßig verlaufenden Bodenbewegungen, welches partiell überlagert wird durch ein Bergschadensgebiet mit zeitlich unbestimmt auftretenden bruchhaften Bodenbewegungen, mussten in einem ersten Bearbeitungsschritt unter Berücksichtigung der standortbezogenen Gebirgseigenschaften geeignete Berechnungsalgorithmen und Plastifizierungskriterien erarbeitet werden, die geeignet sind, die einander überlagernden Senkungs- und Bruchprozesse rechnerisch abzubilden. Auf der Grundlage umfangreicher Laboruntersuchungen zu den Festigkeits- und Verformungseigenschaften der das Gebirge im Raum Staßfurt aufbauenden Gesteine in Verbindung mit rechnerischen Sensitivitätsanalysen zum Gebirgstragverhalten konnte im Ergebnis der Untersuchungen gezeigt werden, dass eine geomechanisch hinreichend abgesicherte rechnerische Reanalyse des Bruch- und Senkungsgeschehens im Bereich "Alter Markt" möglich ist. Mit dem durch die rechnerische Reanalyse des Bruch- und Senkungsgeschehens im Bereich "Alter Markt" als hinreichend validiert eingeschätzten Instrumentarium wurde schließlich für einen Profilschnitt im Bereich "Strandbad" gezeigt, dass geomechanische Berechnungen grundsätzlich geeignet sind, offensichtliche Unstimmigkeiten in der geologischen und/oder bergbaulichen Standortcharakterisierung aufzuzeigen bzw. darüber hinaus auf der Grundlage geomechanischer Untersuchungen Hinweise für die Notwendigkeit und Lokation vertiefender Erkundungen erarbeitet werden können. Schließlich bleibt im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen festzuhalten, dass eine in die Zukunft gerichtete Prognose des Bruch- und Senkungsgeschehens in einer Region über abgesoffenen oder gefluteten Salzbergwerken möglich ist, wenn der Gebirgsbau sowie die geologischen, geotektonischen, geohydraulischen und bergbaulichen Gegebenheiten in einer für die geomechanischen Berechnungen erforderlichen Erkundungstiefe bekannt sind.

Projektträger: Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)

Förderkennzeichen: UFOPLAN-Vorhaben 3607R02596

Ziel des Vorhabens war die Analyse der Möglichkeiten für eine vergleichende Bewertung potenzieller Endlagerstandorte im Tongestein von Übertage aus gewesen. Neben der Schaffung numerischer Grundlagen für die Simulation des Tragverhaltens von Bohrlöchern und Strecken im potenziellen Wirtsgestein Tongestein unter Berücksichtigung tongesteinsspezifischer Aufgabenstellungen hat im Rahmen des Vorhabens eine intensive Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Erkundung von Tongesteinsformationen anhand von im Bohrloch oder laborativ an Bohrkernen generierten Daten/Informationen stattgefunden. Während die Auseinandersetzung bezüglich der Erkundungsmöglichkeiten tiefliegender Wirtsgesteinsformationen auf Basis einer Literaturrecherche erfolgt ist, beinhaltete das Vorhaben darüber hinaus ein umfangreiches In-situ-Programm zur Erkundung der Möglichkeiten der Beobachtung endlagerrelevanter Prozesse im Tongestein in streckennahen Bohrlöchern. Das Vorhaben ist im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) durchgeführt worden. Die In-situ-Arbeiten im Rahmen des Vorhabens sind mit freundlicher Genehmigung des Mont Terri Konsortiums (CH) in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Hannover und der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (NAGRA, CH) erfolgt. Im Rahmen des Vorhabens konnten qualitativ hochwertige Observationsdaten zum geomechanischen und insbesondere auch zum geohydraulischen Verhalten von Bohrlöchern im Opalinuston des URL (Underground Rock Laboratory) Mont Terri generiert werden. Darüber hinaus sind zur Bewertung eines potenziellen Endlagerstandortes aus geomechanischer Sicht relevante Gebirgs- und Gesteinseigenschaften identifiziert worden. Abschließend sind die auf Basis der Literaturrecherche sowie die auf Basis der eigenen In-situ-Arbeiten gewonnenen Erkenntnisse zur Erkundung der geomechanisch relevanten Gebirgs- und Gesteinseigenschaften in die Entwicklung eines Entwurfs für eine mögliche Vorgehensweise zur Bewertung potenzieller Endlagerstandorte im Tongestein eingegangen.

Projekträger: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)

Förderkennzeichen: 02E10427

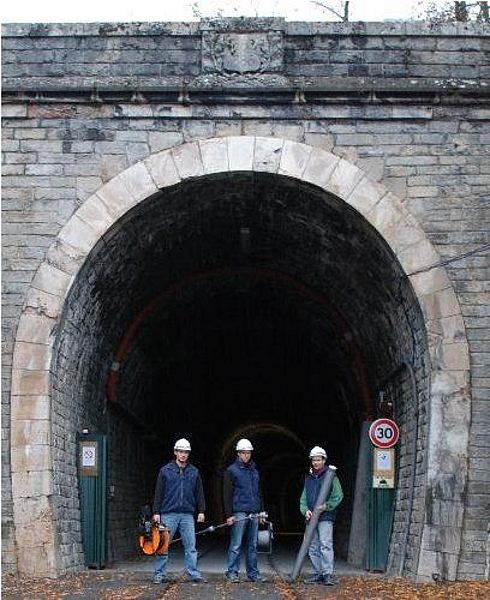

Das Forschungsvorhaben hat der Weiterentwicklung des Kenntnisstandes bezüglich der Eigenschaften und des Tragverhaltens von Tongesteinen gedient. Schwerpunktmäßig ist das verfestigte Tongestein der Lokation Tournemire sowohl im Bereich der physikalischen Modellierung und der numerischen Simulation wie auch in den Bereichen der laborativen Untersuchungen und der In-situ-Arbeiten untersucht worden. Zusätzlich haben auch in der Lokation Mont Terri Felduntersuchungen stattgefunden. Durchgeführt worden ist das Vorhaben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Die In-situ-Arbeiten im Rahmen des Vorhabens haben mit freundlicher Genehmigung des Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN, FR) sowie des Mont Terri Konsortiums (CH) in Zusammenarbeit mit der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (NAGRA, CH) und des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorates (ENSI, CH) stattgefunden. Ein im Rahmen der numerischen Re-Analyse des Tragverhaltens des Tunnelsystems des URL (Underground Rock Laboratory) Tournemire formuliertes kombiniertes Bruch- und Dilatanzverzerrungskriterium konnte erstmals einen plausiblen Ansatz zur Erklärung des komplexen innerhalb der Lokation Tournemire observierten zeitabhängigen Gebirgsverhaltens mit der Ausbildung einer konturnahen Auflockerungszone in der Umgebung des Haupttunnels aus dem Jahr 1881 und dem derzeit intakten Gebirge im Nahbereich der zwei etwa ein Jahrzehnt alten Querstollen liefern. Weiterhin konnten neben aufschlussreichen Ergebnissen von laborativen Untersuchungen zu den geomechanischen Eigenschaften des Toarcium-Tongesteins auch qualitativ hochwertige Observationsdaten zum geomechanischen und insbesondere auch zum geohydraulischen Verhalten von Bohrlöchern im Toarcium-Tongestein des URL Tournemire sowie im Opalinuston des URL Mont Terri generiert werden.

Projekträger: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)

Förderkennzeichen: 02E11041

Das Hauptziel des Vorhabens besteht darin, die EDV-Programme FLAC3D und TOUGH2 im Hinblick auf die Modellierung/Simulation von mechanisch-hydraulischen Prozessen im Tonsteingebirge unter Endlagereinwirkungen zu koppeln. Ausgangspunkt ist dabei im Gegensatz zu dem bisherigen Ansatz das EDV-Programm FLAC3D, dass die geomechanische Simulation in ihrer Beeinflussung durch die geohydraulischen Prozesse im Vordergrund stehen soll. Anhand von laborativen Untersuchungen sollen die noch fehlenden physikalischen Grundlagendaten ermittelt werden. Darüber hinaus soll anhand geeigneter Fallbeispiele (generisch, URL-Feldversuche) die Aussagequalität des neuen Prognoseinstrumentariums belegt werden ((T)HM-Modellierung und -Simulation). Hierzu werden zum einen die vorliegenden Befunde aus in den vorangegangenen Vorhaben durchgeführten Bohrlochobservationsarbeiten herangezogen. Zum anderen werden zur Verbreiterung der Datenbasis und zur Verbesserung des Kenntnisstandes bezüglich des in situ zu beobachtenden Trag- und Deformationsverhaltens von Bohrlöchern die Observationsarbeiten an den Forschungsstandorten URL Mont Terri und URL Tournemire auch im derzeit laufenden Vorhaben fortgesetzt. Durchgeführt wird das Vorhaben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Die In-situ-Arbeiten im Rahmen des Vorhabens erfolgen mit freundlicher Genehmigung des Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN, FR) sowie des Mont Terri Konsortiums (CH) in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit Braunschweig (GRS).

Projektträger: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

Der Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik der Technischen Universität Clausthal ist vom Öko-Institut Darmstadt auf Veranlassung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) im Rahmen des Projektes "Risikobetrachtung für eine längerfristige Offenhaltung der Asse" mit der Durchführung von gebirgsmechanischen Untersuchungen beauftragt worden. Zielsetzung dieses interdisziplinär angelegten Projektes ist es zu untersuchen, zu welchen Konsequenzen eine längerfristige (trockene) Offenhaltung der Schachtanlage Asse II führen würde für den Fall, dass eine Rückholung der abgelagerten Abfälle wesentlich größere Zeiträume als bis dato prognostiziert erfordert oder aus bergbautechnischen, sicherheitlichen oder strahlenschutztechnischen Gründen nicht möglich ist, trotzdem aber von einer zeitnahen Flutung des Grubengebäudes mit Schutzfluid oder anderweitigen abschließenden Stilllegungsmaßnahmen Abstand genommen werden soll (z.B. längerfristiges Abpumpen zutretender Lösungen, um eine mögliche Grundwasserkontamination durch freigesetztes Radionuklidinventar zu reduzieren).

Projektträger: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Förderkennzeichen: 02C1355

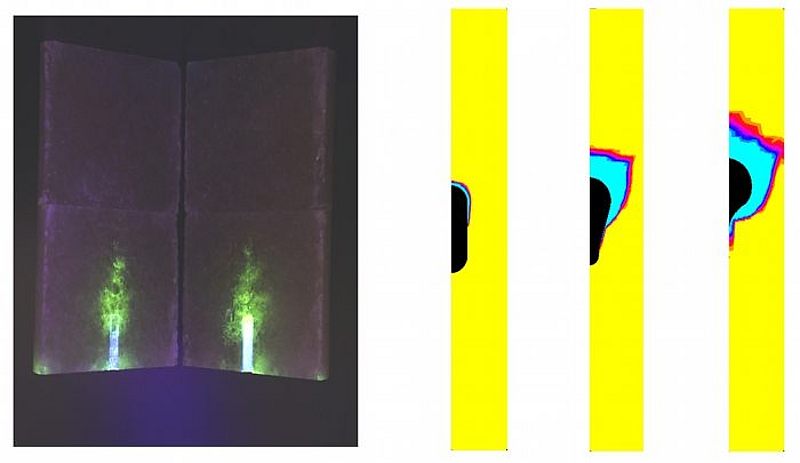

Der Prozess der druckgetriebenen Fluidinfiltration kann das Tragverhalten und auch die langfristige Integrität einer geologischen Barriere im Umfeld von verschlossenen untertägigen Hohlräumen nachteilig beeinflussen und damit beeinträchtigen. Daher sind ein hinreichendes Prozessverständnis zur druckgetriebenen Fluidinfiltration sowie Ansätze zur physikalischen Modellierung und die Entwicklung von Software zur computergestützten rechnerischen Simulation des Infiltrationsprozesses von großer Bedeutung bei der Beurteilung der Langzeitsicherheit von Untertagedeponien und Endlagern. Ziel des vom BMBF geförderten Forschungsverbundes "Weiterentwicklung der EDV-Software INFIL zur Simulation des druckgetriebenen Infiltrationsprozesses von Fluiden in ein nicht permeables Barrieren-Gebirge (Salinar)" ist die Weiterentwicklung der EDV-Software INFIL zur rechnerischen Simulation des druckgetriebenen Infiltrationsprozesses von Fluiden in ein geogen impermeables Salinargebirge. Als Grundlage dazu ist in umfangreichen laborativen Untersuchungen eine Vertiefung des Prozessverständnisses erarbeitet worden, um dadurch eine Verbesserung der physikalischen Modellierung des druckgetriebenen Infiltrationsprozesses zu ermöglichen. Darüber hinaus ist eine Erweiterung der Software auf räumliche Kontinua erfolgt. Dieses Projekt ist im Dezember 2009 durch die Erstellung eines Abschlussberichtes erfolgreich abgeschlossen worden. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus diesem Projekt ist inzwischen eine weiter verbesserte EDV-Software zur Simulation des druckgetriebenen Infiltrationsprozesses von Fluiden in ein nicht permeables Barrieren-Gebirge entwickelt worden, das inzwischen im Rahmen praxisbezogener Drittmittelprojekte eingesetzt wird.

Projektträger: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Förderkennzeichen: 02S9082A

Die Entsorgung radioaktiver, insbesondere wärmeentwickelnder Reststoffe hat sich in Deutschland zu einem Themenkomplex entwickelt, der nicht mehr allein technisch-naturwissenschaftlich angegangen werden kann. Nicht nur die Vielzahl denkbarer Entsorgungsoptionen und -varianten, sondern auch die sich hieraus ergebenden gesellschaftlichen, rechtlichen und ethischen Aspekte bedingen die Notwendigkeit einer umfassenden, interdisziplinär geprägten multikriteriellen Bewertung. Dieses Projekt hat das Ziel der Bildung einer Forschungsplattform zur Förderung des wissenschaftlichen Austauschs und der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen mit der Entsorgung radioaktiver Reststoffe befassten Natur-, Ingenieur-, Geistes-, Rechts- und Sozialwissenschaftlern, zur Durchführung einschlägiger Forschung sowie zur disziplinären und interdisziplinären Aus- und Weiterbildung wissenschaftlichen Nachwuchses. Der Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik beschäftigt sich im Rahmen dieses Projekts mit der THM-gekoppelten Nahfeld-Prozesssimulation im Salinargebirge bzw. im Tonsteingebirge sowie mit der Entwicklung eines Konzepts zur In-situ-Datenerhebung und Demonstration sicherheitsrelevanter Phänomene in der Überwachungsphase eines Tiefenlagers.

Projekträger: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

Förderkennzeichen: 0327628

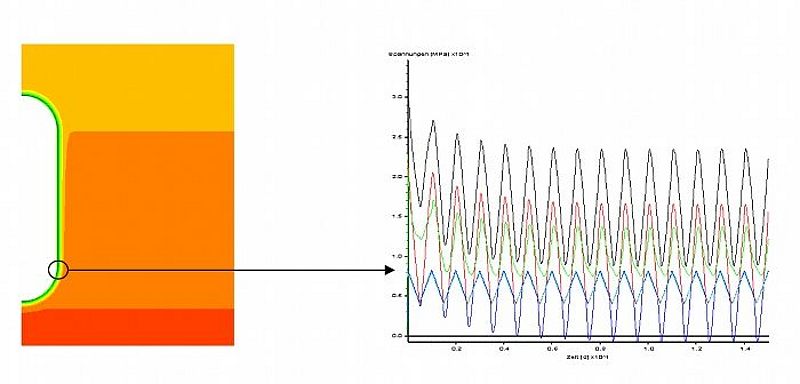

Aus Sicht der geomechanischen Tragwerksanalyse unterscheiden sich die für die Zwischenspeicherung von Windenergie geplanten Druckluftspeicherkavernen von den für die Speicherung fossiler Energieträger seit Jahrzehnten eingesetzten Erdgas- und Erdölspeicherkavernen wie folgt:

- Die Frequenz, mit der der Kaverneninhalt umgeschlagen wird (Wechsel zwischen Einspeisung = Innendruckerhöhung und Ausspeisung = Innendruckabsenkung), ist aufgrund der fluktuierenden Windenergie bei Druckluftspeichern deutlich höher als bei den regelmäßig zur saisonalen Speicherung eingesetzten Erdgasspeicherkavernen.

- Der wirtschaftlich sinnvolle maximale Innendruck ist bei Druckluftspeicherkavernen signifikant geringer als bei Erdgasspeicherkavernen. Bestimmend für den Maximaldruck der Druckluftspeicher ist der maximal zulässige Turbineneingangsdruck. Für zur Zeit am Markt verfügbare Anlagen ist der Turbineneingangsdruck durch ein zulässiges Druckspiel von ca. 30 bar Minimaldruck bis 80 bar Maximaldruck gegeben.

- Die maximal erforderliche Ausspeicherrate bzw. der erforderliche Volumenstrom ist bei Druckluftspeicherkavernen deutlich größer als bei Erdgasspeicherkavernen. Während bei Erdgasspeicherkavernen in der Größenordnung 100.000 m3/h bzw. in der Folge eine Innendruckabsenkungsrate von ca. 1 MPa/d im Rahmen der Tragwerksanalyse zu berücksichtigen sind, ist im Rahmen der Tragwerksanalyse für volumengleiche Druckluftkavernen eine Innendruckänderungsrate von maximal ca. 0,1 MPa/h bis 1 MPa/h, d.h. eine 20- bis 25-fach höhere Rate anzusetzen.

- Die isentrope Abhängigkeit zwischen Fluidtemperatur und Fluiddruck resultiert bei Verwendung von Luft als Speichermedium in einer gegenüber Erdgas deutlich größeren Temperaturänderung bei Druckänderung.

- Die gegenüber Erdgasspeicherkavernen insgesamt deutlich größeren Volumenströme bei Druckluftspeicherkavernen führen zu einem entsprechend vergrößerten Verschleiß der Förderrohrtour. In der Konsequenz ist innerhalb der Lebensdauer der Druckluftspeicherkavernen die Notwendigkeit einer Erneuerung des Förderrohrstranges als regulärer Betriebslastfall und nicht wie bei Erdgasspeicherkavernen als Sonderlastfall zu kalkulieren.

Aus den unter (1.) bis (5.) zusammengestellten besonderen Anforderungen einer Druckluftspeicherung in Salzkavernen resultieren signifikant höhere Beanspruchungen in dem die Kaverne umgebenden Salzgebirge durch die Druckwechsel selbst und durch die induzierten Temperaturgradienten im konturnahen Salzgebirge. Ziel der im Rahmen der Konzeptstudie durchgeführten rechnerischen Analysen zum Tragverhalten von Druckluftkavernen war es vor diesem Hintergrund, die Konsequenzen der gegenüber Gaskavernen veränderten Belastungsrandbedingungen auf das resultierende Spannungs- und Verformungsfeld in Raum und Zeit zu quantifizieren und hinsichtlich ihrer Zulässigkeit bezüglich Standsicherheit, Dichtigkeit und Gebrauchsfähigkeit zu bewerten.

Forschungsschwerpunkte

Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls für Geomechanik und multiphysikalische Systeme sind charakterisiert durch Arbeiten zum gekoppelten thermisch-hydraulisch-mechanisch-chemischen (THMC) Tragverhalten untertägiger Hohlraumstrukturen. Von besonderer Relevanz hierbei sind Sicherheits- und Tragwerksanalysen für Endlager, Untertagedeponien und untertägige Energiespeicher. Wesentliche Elemente der Sicherheits- und Tragwerksanalysen sind

- gesteinsphysikalische Untersuchungen zum thermomechanisch-hydraulisch gekoppelten Materialverhalten der anstehenden Gesteine unter variierten Einwirkungen

- die Entwicklung, Verifikation und Validation von Stoffmodellen zur mathematisch-mechanischen Abbildung des im Versuch beobachteten Materialverhaltens

- die numerische Simulation des Trag- und Dichtigkeitsverhaltens der untertägigen Hohlraumstrukturen in Raum und Zeit unter Anwendung geeigneter Stoffmodelle zur Analyse des Verbundtragverhaltens und Bewertung der Sicherheit.

Forschungsschwerpunkte:

- Tragverhalten untertägiger Hohlraumstrukturen (Salzkavernen, Endlager, Untertagedeponien, Tunnelbauwerke, untertägige Pumpspeicherwerke, Bergwerke)

- Gesteinsphysikalische Laborversuche (Gesteine, Abfall-Deponate, Versatzstoffe)

- Entwicklung von Stoffmodellen (thermomechanisch-hydraulisch gekoppelte Prozesse)

- Entwicklung von Software zur Strukturanalyse (FEM, FDM)

- Entwicklung von Entwurfs- und Sicherheitskonzepten

- Geotechnische Sicherheitsnachweise für untertägige Hohlraumstrukturen